Ça m’a frappé un matin, entre mon café et une tomate du jardin : on ne peut pas être en bonne santé sur une planète malade. Le lien entre ce qui grouille dans le sol et ce qu’il y a dans mon assiette m’a soudain paru évident, presque intime. Pourquoi penser que notre quête d’énergie, de vitamines ou de saveurs peut être dissociée de la vie invisible sous nos pieds ? Je vous embarque dans ce voyage sensoriel, où la biologie rencontre la poésie… et où le plaisir de croquer une bonne tomate se révèle aussi un geste militant.

Quand la nature n’est pas qu’un décor : l’impact secret de la biodiversité des sols

Il y a des jours où je repense à la toute première tomate que j’ai cueillie dans mon jardin. Ce n’était pas une tomate parfaite, pas celle des magazines, mais elle avait ce parfum, cette promesse de saveur, et surtout, ce sentiment d’avoir touché à quelque chose de plus grand que moi. En plongeant la main dans la terre, j’ai compris que le sol n’est pas juste un support, un décor pour nos cultures. Il est vivant. Il respire, il grouille d’interactions invisibles, il façonne la qualité de tout ce qui pousse dessus. C’est là que commence la vraie histoire de la biodiversité des sols.

Un sol vivant, ce n’est pas une simple masse de terre. C’est un univers caché, peuplé de champignons, de bactéries, de vers, de micro-organismes. Chacun joue un rôle dans l’équilibre fragile qui fait la santé des sols – et, par ricochet, la nôtre. Quand je jardine, je sens sous mes doigts cette vie discrète, ce réseau de connexions qui relie la plante à tout ce qui l’entoure. On parle souvent de la beauté d’un paysage, mais la vraie magie, elle est là, sous nos pieds.

Je me souviens d’une discussion avec un producteur de tomates, il y a quelques années. Il m’a raconté comment, comme 90 % des producteurs français, il cultivait ses tomates en hors-sol, sur des blocs de laine de roche, nourries par des petits tuyaux qui apportaient tout ce dont la plante avait besoin. Le soleil, l’eau, les nutriments… tout était calculé, contrôlé. Les tomates poussaient, bien alignées, bien rouges. Mais il y avait une question qui le taraudait : est-ce vraiment durable ? Est-ce que cette façon de faire respecte l’équilibre du vivant ?

Petit à petit, il a commencé à casser le béton, à ramener de la terre, à laisser revenir les vers, les champignons, tout ce petit peuple du sol. Il s’est lancé dans ce qu’on appelle aujourd’hui les sols vivants cultures. Toujours sous serre, mais avec une biodiversité retrouvée. Et là, la question s’est posée : est-ce que ça change vraiment quelque chose ?

On a décidé de comparer les tomates. À l’œil nu, aucune différence. Même couleur, même forme, même odeur. Mais en laboratoire, les surprises ont commencé. Les analyses classiques, comme le bêta-carotène ou le lycopène, ne montraient pas de différence flagrante. Après tout, les tuyaux du hors-sol apportaient aussi ces nutriments. Mais en creusant plus loin, en mesurant la densité nutritionnelle et la capacité antioxydante, la vérité est apparue : les tomates issues de sol vivant affichaient une capacité antioxydante supérieure de 15 à 35 %. C’est là que la biodiversité des sols prend tout son sens.

Ce n’est pas juste une question de goût ou d’apparence. C’est une question de qualité réelle, de ce que notre alimentation nous apporte. Comme l’a si bien dit un ami agronome :

« On ne peut pas être en bonne santé sur une planète malade. »

Ce lien entre la santé des sols et la nôtre, il est direct. Ce que la plante, l’animal – et même les bactéries du sol – mangent avant nous, finit par façonner notre propre santé. Des études montrent que deux légumes qui se ressemblent peuvent avoir une valeur nutritionnelle très différente, simplement parce que leurs sols ne sont pas les mêmes. C’est vertigineux, non ?

Aujourd’hui, l’agroécologie et l’agriculture régénératrice cherchent à restaurer cette biodiversité, à redonner vie aux sols pour une production alimentaire durable. On parle de séquestration du carbone, de cycles de l’eau, de résilience des écosystèmes agricoles. Mais au fond, tout commence par ce geste simple : mettre la main dans la terre, sentir la vie, et respecter cet équilibre fragile. Parce qu’un sol vivant, c’est la promesse d’une alimentation plus riche, plus saine, et d’un avenir où la nature n’est plus un simple décor, mais la source de notre vitalité.

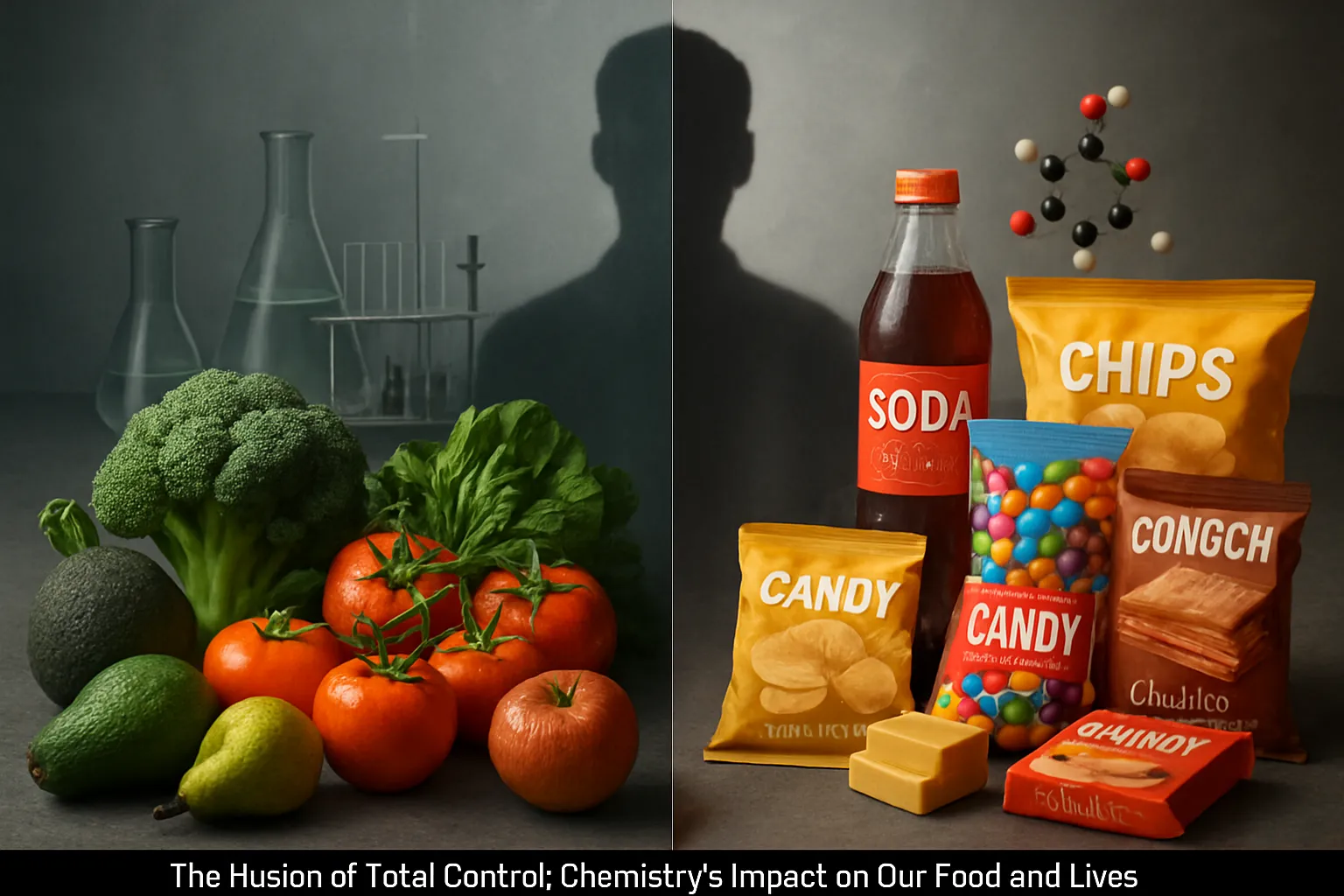

L’illusion du contrôle total : quand la chimie appauvrit notre nourriture (et nos vies)

Je me souviens du jour où j’ai vraiment compris à quel point nos pratiques agricoles modernes avaient changé la donne. On parlait d’alimentation, de santé, et de cette obsession de tout vouloir maîtriser. Comme si, en multipliant les engrais, les pesticides, les cultures hors-sol, on pouvait forcer la nature à plier sous nos exigences. Ça fait pousser, oui. Mais à quel prix ?

C’est un peu comme nos routines d’hygiène, tu sais. On désinfecte, on stérilise, on veut tout contrôler. On croit se protéger, mais parfois, on oublie que le vivant, c’est aussi l’imprévu, l’équilibre fragile. Dans les champs, c’est pareil. On a voulu optimiser, sélectionner, standardiser. La modernité a misé sur la chimie, la génétique, la productivité. On a cru que c’était une évolution positive, un progrès indiscutable.

Mais il y a cette phrase qui me revient souvent, lue dans Sapiens de Yuval Noah Harari :

« La révolution agricole a été en réalité le plus gros piège de l’histoire. »

On a troqué une vie nomade, plus libre, contre la sédentarité, la dépendance alimentaire, les famines et les épidémies. On a gagné en quantité, perdu en qualité. Et ce piège, on y est encore, mais il a changé de forme.

Aujourd’hui, l’agriculture intensive a poussé le modèle à l’extrême. On demande aux plantes de produire bien plus que ce qu’elles feraient naturellement. Une tomate, dans la nature, donnerait trois ou quatre fruits par an. Maintenant, elle en donne des dizaines. Les vaches, les poules, même combat. On les pousse à bout, on épuise les sols, on épuise le vivant. Et nous, on est au bout de la chaîne.

On a cru pouvoir tout contrôler grâce à la chimie. Mais à force de tirer sur la corde, le sol s’appauvrit. La biodiversité s’effondre. Et nous, humains, on paie la note. Les chiffres font froid dans le dos : près de 30 % des maladies aujourd’hui sont liées au syndrome métabolique : obésité, diabète, maladies cardiovasculaires… On n’a jamais autant produit, jamais autant mangé, et pourtant, jamais été aussi malades.

On nous répète de manger mieux, de bouger plus, de suivre les recommandations officielles. Mais on oublie souvent que la qualité de ce qu’on mange dépend d’abord de la qualité du sol où tout commence. Si le sol est vivant, riche, équilibré, les plantes se défendent mieux, les animaux aussi. Et nous, on profite de cette chaîne invisible, de cette harmonie naturelle.

Mais voilà, la logique du « tout sous contrôle » a ses limites. On a voulu réduire la nature à un objet maîtrisable. On a oublié que la résilience de nos sociétés dépend de la santé du vivant, de la diversité, de l’équilibre. Research shows que la transition agroécologique et l’agriculture régénératrice sont essentielles pour enrayer l’explosion des maladies de civilisation. Il ne s’agit plus seulement de produire plus, mais de produire mieux.

J’ai vu des agriculteurs passionnés qui redonnent vie à leurs sols, qui misent sur la biodiversité, sur la rotation des cultures, sur le respect du rythme naturel. Ils parlent de la terre comme d’un organisme vivant, pas comme d’un simple support à exploiter. Ce n’est pas toujours facile, ni rentable à court terme. Mais ils savent que c’est la seule voie pour une production alimentaire durable.

On pourrait croire que tout cela ne nous concerne pas, que c’est une affaire de spécialistes. Mais en réalité, tout est lié. Ce fil invisible qui relie le sol, la plante, l’animal, l’homme… C’est notre santé qui est en jeu. Quand on aide le vivant à se défendre, il nous défend en retour. C’est une histoire d’équilibre, de respect, d’humilité face à la complexité du monde.

Alors, la prochaine fois que je croque dans une tomate, je pense à tout ce chemin parcouru. À cette illusion du contrôle total, qui nous a fait oublier l’essentiel : la santé du sol, c’est aussi la nôtre. Et si on laissait un peu plus de place à la vie, à l’imprévu, à l’équilibre fragile qui fait toute la richesse du monde ?

Du plaisir de cultiver à l’art de savourer : remettre l’humain et le temps long au centre de l’assiette

Il y a quelque chose d’infiniment simple et pourtant bouleversant dans le fait d’attendre qu’une tomate mûrisse. J’ai longtemps cru que manger était juste une question de calories, de vitamines, de micronutriments aliments. Mais il a suffi d’un potager, d’un peu de patience, et d’un retour à la terre pour que tout bascule. Attendre patiemment une tomate mûre, c’est renouer avec le cycle naturel du vivant, accepter de ne pas tout contrôler, et redécouvrir le sens profond de la production alimentaire durable.

Je me souviens du premier printemps où j’ai décidé de cultiver mes propres légumes. J’ai préparé la terre, enrichi le sol avec du compost, des feuilles, un peu de crottin de cheval. J’ai semé, arrosé, observé. Les jours passaient, les pousses grandissaient, et chaque matin je guettais la moindre évolution. La tomate, elle, prenait son temps. Elle affrontait la pluie, le vent, les insectes. C’est là que j’ai compris : cette tomate, elle se renforçait, elle développait ses défenses, ses antioxydants, tout ce qui, plus tard, allait nourrir mon corps. La santé des sols, c’est aussi la nôtre. Ce n’est pas qu’une question de chimie ou de rendement, c’est une histoire de résilience, d’équilibres fragiles, d’hormèse – ce principe qui veut que l’adversité renforce le vivant, qu’il s’agisse d’une plante ou d’un humain.

Il y a une poésie dans cette attente. Chaque jour, je voyais la tomate grossir, changer de couleur, s’alourdir de soleil. Et le jour venu, j’ai su qu’elle était prête. Ce moment-là, il n’a rien à voir avec l’achat d’un fruit calibré au supermarché. C’est tout un rituel : la cueillette, la gratitude, la fierté d’avoir accompagné la vie. Ce n’est pas seulement une question de goût, même si le goût du vrai, celui du local, du saisonnier, est incomparable. C’est une question de lien : lien avec la terre, lien avec le temps, lien avec soi-même.

Quand je savoure cette tomate, je ne mange pas seulement un aliment. Je mange une histoire, une attente, un espoir. Je mange la promesse d’un sol vivant, d’une production alimentaire durable, d’un équilibre retrouvé. Et je me rends compte que l’alimentation consciente, ce n’est pas une mode. C’est une nécessité. C’est ce qui rend l’acte de manger social, poétique, presque sacré. Fini le déjeuner expédié devant l’ordinateur. Place à la pleine conscience, à la couleur, à l’odeur, à la texture, à la conversation partagée autour de la table.

La science, aujourd’hui, confirme ce que j’ai ressenti intuitivement. Les études montrent que la perception positive d’un aliment, son histoire, la façon dont il a été cultivé, préparé, partagé, influencent réellement notre santé et notre bien-être. Il y a un effet placebo, oui, mais un effet placebo bénéfique : croire à la qualité de ce que l’on mange, c’est déjà augmenter sa valeur pour nous. Comme je le dis souvent :

« Moi, je suis déjà convaincu qu’elle va me faire du bien, ma tomate. »

Et puis, il y a le lien social et alimentation. Ce plaisir de partager, de raconter, de transmettre. Manger devient un acte collectif, un acte de résistance à l’uniformisation, à la vitesse, à la déconnexion. De la préparation du potager au repas partagé, chaque étape compte. On redonne du sens à l’assiette, on restaure la santé des sols, on prend soin de soi et des autres.

Finalement, cultiver, cuisiner, savourer, ce n’est pas seulement nourrir son corps. C’est nourrir son âme, sa communauté, et peut-être, à petite échelle, réparer un peu le monde. La production alimentaire durable commence là, dans ce geste humble et patient, dans ce respect du temps long, dans cette conviction intime que le vrai goût, celui du vivant, n’est jamais une illusion.

TL;DR: Nos choix agricoles et alimentaires façonnent autant notre santé que celle de la planète : la prochaine fois que vous croquez dans une tomate, rappelez-vous que ce simple geste raconte toute une histoire de sol vivant – et d’humanité.