Jul 20, 2025

Nutrition sportive : mythes, routines et vérités inattendues pour performer durablement

Savez-vous ce que partagent vraiment les athlètes de haut niveau lors des matins difficiles ? Ce n'est ni un smoothie miracle, ni une pilule magique, mais bien l'habileté à jongler avec la réalité : cycles de respiration quand le réveil est dur, course au bord de la Seine, et cette recherche incessante d'un équilibre, plus humain que parfait. Loin des dogmes ou des régimes miracles vendus sur internet, la nutrition sportive, comme le prouve chaque témoignage authentique, se construit goutte à goutte—routine après routine, échec après réussite, sujet après question, dans une nuance trop souvent oubliée. Que cache vraiment la hype des glucides ou du céto ? Pourquoi le microbiote revient-il sur le devant de la scène ? Méritons-nous de repenser la place du vieux pain au levain ? Et si la quête de performance n'était qu'un prétexte pour repenser la santé globale ? Entre routines imparfaites et hacks du quotidien : le vrai matin des sportifs Dans le monde de la nutrition sportive et de la performance athlétique, il existe une idée reçue : il suffirait d’adopter la routine parfaite, ou de trouver le supplément miracle, pour atteindre son plein potentiel. Pourtant, la réalité du quotidien des sportifs est bien différente. La performance naît d’abord de la santé, de l’écoute de soi, et d’une capacité à s’adapter – bien plus que d’un produit à la mode ou d’un schéma figé. Prenons le cas d’une nuit difficile. Plutôt que de se précipiter sur la caféine, certains athlètes misent sur des stratégies simples et efficaces. Par exemple, la respiration Wim Hof : trois cycles, soit environ dix minutes, suffisent à relancer l’énergie matinale. Cette technique, basée sur l’hyperventilation contrôlée, favorise la concentration et la vitalité sans recourir à des stimulants. Après le déjeuner, une séance de yoga nidra ou de NSDR (Non-Sleep Deep Rest) de dix minutes recharge les voies dopaminergiques, permettant de retrouver un second souffle pour l’après-midi. « Grâce à ces deux petits trucs au final, c'est un investissement de dix minutes le matin, dix minutes l'après-midi... ça me permet d'avoir une journée au maximum de mon potentiel malgré le fait que j'ai une nuit un petit peu dégradée. » Ce type de routine sportive n’a rien d’extraordinaire en apparence, mais il s’inscrit dans une logique de gestion du stress et de récupération, deux piliers essentiels selon les recherches actuelles en nutrition sportive. Les études montrent que l’évaluation précise de l’énergie quotidienne est indispensable pour optimiser la performance des athlètes. Il ne s’agit donc pas de suivre aveuglément une routine, mais d’apprendre à écouter ses signaux internes et à ajuster ses pratiques en fonction de son état du jour. La flexibilité est reine. Un coureur habitué à la campagne peut, lors d’un séjour à Paris, transformer sa routine : courir très tôt le matin en bord de Seine, alors que la ville dort encore, devient un moment privilégié pour se ressourcer. Mais il arrive aussi que la course matinale ne soit pas possible – charge de travail, météo, fatigue. Dans ces cas-là, méditer ou simplement s’accorder dix minutes de stretching peut suffire à enclencher une dynamique positive. Comme le confie un sportif : « Il m’est arrivé de remplacer entièrement mon expresso du matin par 10 minutes de stretching, et j’ai tenu une journée marathon sans m’effondrer. » Cette adaptabilité rejoint le concept de flexibilité métabolique entraînement : savoir s’entraîner à jeun certains jours, ou après un petit-déjeuner léger d’autres jours, selon les besoins du corps. Les routines changent avec l’environnement, la saison, la charge mentale ou physique. C’est cette capacité à ajuster, à accepter l’imperfection et à privilégier l’écoute de soi, qui construit la résilience de l’athlète sur le long terme. 3 cycles de respiration Wim Hof = 10 min Yoga nidra/NSDR après le déjeuner = 10 min Total : 20 min d’investissement quotidien pour maximiser le potentiel En définitive, la routine idéale n’existe pas. Ce qui compte, c’est la capacité à s’adapter, à intégrer des hacks du quotidien et à faire de la flexibilité une force. La nutrition sportive et la performance athlétique s’inscrivent dans cette dynamique d’ajustement permanent, où chaque matin est une nouvelle opportunité d’écouter son corps et d’optimiser son énergie. Clichés, dogmes et extrêmes alimentaires : le vrai impact des glucides et des modes Dans le monde de la nutrition sportive, les débats autour des régimes hyperglucidiques et des approches cétogènes ne cessent d’alimenter les discussions. Pendant longtemps, les graisses étaient pointées du doigt, accusées d’être responsables de l’épidémie d’obésité. Aujourd’hui, la tendance s’est inversée : ce sont les glucides raffinés qui sont souvent désignés comme principaux coupables, notamment en ce qui concerne l’impact des glucides sur la santé métabolique. Cette évolution a favorisé l’émergence de régimes extrêmes. D’un côté, le régime cétogène est vanté pour ses bénéfices métaboliques et ses effets sur la performance athlétique, notamment dans les sports d’ultra-endurance. De l’autre, le culte du glucide reste profondément ancré dans les sports d’endurance traditionnels. Les fameuses « pâtes party » d’avant compétition illustrent ce dogme, hérité des années 80 et du fameux régime dissocié scandinave (RDS), où l’on cherchait à saturer les stocks de glycogène pour maximiser la performance. La logique semblait imparable : plus on consomme de glucides avant et pendant l’effort, plus on maintient ses réserves de glycogène, et donc sa capacité à performer sur la durée. Les stratégies nutritionnelles ultra-endurance ont poussé ce principe à l’extrême, certains protocoles recommandant jusqu’à 120 à 150 g de glucides par heure sous forme de gels, barres ou boissons. Pour donner une idée, cela équivaut à consommer l’équivalent glucidique de 8 à 10 fruits par heure, mais sous forme concentrée. Mais la science évolue. Si les études montrent que l’augmentation des apports glucidiques peut améliorer la performance athlétique à court terme, elles soulignent aussi des limites importantes. La tolérance intestinale devient un enjeu majeur : l’intestin est-il capable de supporter une telle surcharge sur plusieurs heures, voire plusieurs dizaines d’heures lors d’ultra-trails ? Le stress imposé au microbiote et la santé digestive sont souvent négligés dans ces stratégies, alors que la recherche montre que le microbiote joue un rôle clé dans la performance et la récupération. Un autre aspect souvent ignoré concerne la sécrétion d’insuline. À force de sursolliciter ce système, même les athlètes de haut niveau ne sont pas à l’abri d’un retour de manivelle. L’exemple du scientifique Tim Noakes est frappant : « Pendant tout un temps justement il était, il promouvait cette alimentation hyper glucidique et puis en réalité il a vu [...] le développement de prédiabètes voire de diabète alors même que c'était des gens qui avaient des volumes d'entraînement de dix heures, vingt heures par semaine. » Cela met en lumière un risque réel : l’insulinorésistance peut se développer même chez des sportifs très actifs, surtout s’ils conservent un modèle alimentaire hyperglucidique après leur carrière. La flexibilité métabolique, c’est-à-dire la capacité à utiliser aussi bien les graisses que les glucides selon l’effort, apparaît alors comme un facteur clé d’adaptation et de santé à long terme. Finalement, il devient essentiel de dépasser les dogmes pour adopter une approche plus nuancée des stratégies nutritionnelles en ultra-endurance et de l’impact des glucides sur la santé métabolique. La personnalisation, la prise en compte du microbiote et la flexibilité métabolique sont désormais au cœur des recommandations pour une performance durable. Le microbiote intestinal, ce chef d’orchestre ignoré de la performance (et de l’équilibre) Le microbiote intestinal, souvent relégué au second plan dans les discussions sur la nutrition sportive, s’impose pourtant comme un acteur central de la performance et de l’équilibre métabolique. Aujourd’hui, la littérature scientifique regorge de données montrant que le microbiote intestinal façonne la réponse insulinique, protège l’organisme ou, au contraire, peut semer les graines de troubles métaboliques. Cette influence va bien au-delà de la simple digestion : elle touche à la gestion de l’énergie, à la récupération et même à la santé mentale. La performance sportive ne dépend pas uniquement des macronutriments ou des routines d’entraînement : elle est aussi intimement liée à la diversité bactérienne de l’intestin. Une alimentation variée, riche en fibres et en polyphénols, favorise une diversité bactérienne bénéfique, ce qui optimise la santé digestive et la modulation du microbiote. Les polyphénols, présents dans de nombreux fruits et légumes, jouent un rôle clé dans la santé digestive, soutenant la croissance de bactéries protectrices et limitant l’inflammation intestinale. Effets sournois des édulcorants sur le microbiote et la performance Un point souvent méconnu concerne les effets édulcorants microbiote. Les édulcorants artificiels, tels que l’aspartame, le sucralose ou même la stévia, sont largement utilisés dans les produits “light” pour réduire l’apport calorique. Pourtant, une publication fondatrice parue dans Nature en novembre 2014 a bouleversé les idées reçues : chez la souris, la consommation d’édulcorants modifie la diversité bactérienne du microbiote, favorisant l’apparition de l’insulinorésistance et de troubles métaboliques. Depuis, plusieurs méta-analyses chez l’humain confirment ces résultats. Les produits allégés, loin d’être des alliés pour la perte de poids, n’apportent pas les bénéfices escomptés et peuvent même nuire à la régulation de l’insuline. Cette découverte met en lumière la complexité de la régulation insulinique, qui ne se limite pas à la quantité de sucre ingérée, mais dépend aussi de l’état du microbiote intestinal. Ainsi, la performance sportive et la santé métabolique sont étroitement liées à la qualité de notre flore intestinale. Pain au levain : un exemple frappant de l’impact alimentaire sur le microbiote Un autre exemple marquant concerne le pain. On recommande souvent le pain complet pour ses fibres, mais une étude récente a montré que le type de fermentation – levain naturel versus levure industrielle – influence davantage la réponse glycémique que le fait que le pain soit complet ou raffiné. Comme le souligne la recherche : « Le critère levain déterminait davantage la réponse glycémique que le critère complet ou raffiné. » Pourquoi ? La fermentation longue du pain au levain prédigère le gluten, développe des micro-organismes protecteurs et module la diversité bactérienne intestinale. Ce processus artisanal, guidé par la passion du boulanger, offre des bénéfices que nulle allégation marketing ne saurait égaler. Attention toutefois aux fausses appellations : tout ce qui est “au levain” n’apporte pas les mêmes avantages, surtout si la levure industrielle est ajoutée. L’index glycémique d’une baguette blanche atteint 95, alors que celui du pain au levain varie selon la durée de fermentation et la qualité du levain. Ce détail, souvent ignoré, illustre à quel point l’artisanat et la patience peuvent transformer un aliment de base en allié de la performance et de la santé digestive. En somme, la compréhension du microbiote intestinal performance ouvre la voie à une nutrition sportive plus personnalisée, où l’alimentation variée et la diversité bactérienne deviennent des piliers incontournables pour performer durablement. Quand la quête de la performance révèle notre rapport intime à l’alimentation (et à l’artisanat) Dans le monde de la nutrition sportive, il est tentant de réduire l’alimentation à une simple question de calories, de protéines ou de glucides. Pourtant, la réalité est bien plus nuancée. Les modèles alimentaires sportifs d’aujourd’hui, et plus encore ceux qui émergent en 2025, mettent en avant l’importance des produits alimentaires bruts santé et du respect des méthodes artisanales. Ce retour à l’authenticité ne relève pas d’un simple effet de mode : il s’agit d’une réponse à la prise de conscience que la performance athlétique durable dépend de la qualité, pas seulement de la quantité. Le pain : un symbole culturel, mais pas anodin pour la santé métabolique Le pain occupe une place centrale dans l’alimentation française. Mais tous les pains ne se valent pas. Un pain industriel, souvent appelé « sucre en poudre » par certains experts, est obtenu à partir de farines raffinées et de fermentations ultra rapides. Son index glycémique avoisine les 95, presque autant que le sucre de table. Ce type de pain, omniprésent dans les chaînes de boulangerie, provoque des pics de glycémie et peut contribuer à l’insulinorésistance, un enjeu crucial pour la santé métabolique des sportifs. À l’opposé, le pain artisanal, élaboré avec des farines complètes, un levain naturel et une fermentation longue, offre une expérience radicalement différente. Cette méthode ancestrale permet une meilleure hydrolyse des protéines de gluten, réduit la présence de composés pro-inflammatoires (comme les ATI) et favorise une meilleure tolérance digestive. Comme le souligne un expert : « Finalement, on a industrialisé un aliment hyper présent dans notre alimentation… qui a une place symbolique forte… et c'est métabolique parlant, tu peux avoir des réponses complètement différentes. » Ce contraste illustre à quel point le choix du pain peut influencer la performance athlétique et la muscle recovery via la gestion de l’inflammation et la santé intestinale. Viandes industrielles vs. viandes issues de l’artisanat : un impact nutritionnel majeur Le même raisonnement s’applique aux protéines animales. Les viandes issues de circuits industriels présentent un profil nutritionnel appauvri, notamment en acides gras oméga 3, et un ratio oméga 6/oméga 3 déséquilibré, favorisant l’inflammation. À l’inverse, la viande de bœuf nourri à l’herbe, comme celle des steaks Feros, est plus riche en oméga 3, en micronutriments et en antioxydants. Cette différence, bien que subtile, peut jouer un rôle dans la récupération musculaire et la prévention des blessures chez les sportifs. Les recherches récentes confirment que l’alimentation brute, respectueuse de l’animal et du sol, favorise une meilleure santé globale. Les tendances 2025 en nutrition sportive montrent d’ailleurs une montée des régimes à base de plantes, des suppléments naturels et des outils de suivi en temps réel pour personnaliser l’alimentation selon le métabolisme individuel. Respecter l’artisanat pour une performance durable Sacrifier la qualité au nom de la performance immédiate est une erreur fréquente. Les sportifs qui privilégient les produits alimentaires bruts santé et respectent les méthodes artisanales construisent un équilibre durable, tant sur le plan métabolique que digestif. Ce respect des matières premières et des savoir-faire traditionnels s’inscrit au cœur des nouveaux modèles alimentaires sportifs, où la performance ne se mesure plus uniquement à la vitesse ou à la force, mais aussi à la capacité de préserver sa santé sur le long terme. Conclusion – Repenser la nutrition sportive : la subtilité, levier ultime de performance sur le long terme La nutrition sportive, loin d’être une science figée, s’apparente à un chemin sinueux, jalonné de découvertes, de remises en question et d’expérimentations personnelles. Les modèles alimentaires sportifs de 2025, selon les dernières recherches, privilégient désormais la personnalisation, s’appuyant sur la génomique et le métabolisme individuel. Cette évolution marque la fin des dogmes universels et invite chaque sportif à explorer, tester, et surtout écouter son propre corps pour optimiser sa performance athlétique. Le podcast du Limiteless Project, à travers l’expérience d’Anthony et David, illustre parfaitement cette quête de nuance. Leurs anecdotes – qu’il s’agisse de la course matinale dans les rues calmes de Paris, de la méditation, ou de l’attention portée à la qualité du pain ou de l’huile d’olive – rappellent que la performance ne se construit pas uniquement sur des superfoods ou des routines spectaculaires. Parfois, acheter son pain chez un artisan passionné ou varier ses habitudes alimentaires peut s’avérer plus bénéfique pour la santé et la performance que le dernier complément à la mode. Ce qui ressort de ces échanges, c’est l’importance de l’écoute de soi et du respect du microbiote intestinal. Les études récentes montrent que la diversité bactérienne, favorisée par une alimentation variée et peu transformée, joue un rôle central dans la santé digestive et métabolique. Les modèles alimentaires sportifs de demain ne se contenteront plus de calculer des ratios de macronutriments : ils intégreront la qualité des aliments, leur transformation, et l’impact sur le microbiote. Les polyphénols, la fermentation, la saisonnalité, et même la provenance des produits deviennent des critères essentiels. Il est aussi crucial de rester curieux et sceptique. Les vérités d’aujourd’hui peuvent être remises en cause demain. L’exemple de Tim Noakes, qui a reconnu l’impact délétère d’un régime hyperglucidique sur sa propre santé malgré des années d’entraînement intensif, incite à la prudence face aux tendances extrêmes. La science de la nutrition sportive évolue rapidement, mais aucune stratégie n’est éternelle ni universelle. La clé de la performance durable réside donc dans la subtilité : savoir s’adapter, accepter l’imperfection, et privilégier la prévention à la correction. Les conseils pratiques – consommer des produits bruts, limiter l’alcool, pratiquer une activité physique régulière, respecter un jeûne nocturne – restent les fondations d’une bonne santé. Tout le reste, des compléments dernier cri aux protocoles sophistiqués, ne sont que des ajustements secondaires. En définitive, il s’agit de réhabiliter la nuance et la diversité dans la nutrition sportive. Comme le résume si bien la citation du podcast : « La nutrition sportive ne se résume pas à un régime unique ou une routine stéréotypée ; elle exige écoute de soi, curiosité, adaptation, et surtout la recherche d’un équilibre entre plaisir, performance et santé intestinale sur le long terme. » Pour performer durablement, il faut accepter que le chemin soit fait de détours, d’essais, d’erreurs, et surtout de découvertes personnelles. La subtilité, loin d’être une faiblesse, devient alors le levier ultime pour allier performance athlétique et santé sur la durée. TL;DR: À retenir : la nutrition sportive ne se résume pas à un régime unique ou une routine stéréotypée ; elle exige écoute de soi, curiosité, adaptation, et surtout la recherche d’un équilibre entre plaisir, performance et santé intestinale sur le long terme.

15 Minutes Read

Jul 20, 2025

Réveiller le potentiel humain : Quand l'évolution devient la meilleure alliée des RH en 2025

Un matin, au lieu de m'attarder sur mon café, j'ai observé mon chien tourner sur lui-même avant de se coucher. Drôle de spectacle, mais terriblement révélateur de notre héritage animal ! Cette scène a éveillé en moi une question persistante : nos habitudes professionnelles ne seraient-elles pas, elles aussi, dictées par des réflexes ancestraux ? 2025 marque sans doute un tournant où la gestion des talents ne peut plus ignorer la psychologie évolutive, ni la montée de l’intelligence artificielle pour mieux comprendre et booster le potentiel humain. Accrochez-vous, on part pour un voyage entre dopamine, chaos du quotidien et profonde réinvention des RH. Du chaos matinal à la productivité : routines, imprévus et bien-être Dans le monde du travail actuel, la productivité ne se construit plus seulement sur la discipline ou la rigueur. Elle naît aussi de la capacité à s’adapter, à transformer le chaos quotidien en opportunité de croissance. C’est dans cette dynamique que la notion de bien-être des employés prend tout son sens, notamment à travers l’adoption de routines matinales personnalisées et la gestion des imprévus. Les routines du matin : un socle pour la transformation centrée humain Chaque matin, de nombreux professionnels cherchent à optimiser leur énergie et leur concentration. Une routine matinale bien pensée peut faire la différence. L’exposition à la lumière naturelle, par exemple, est devenue un geste clé pour synchroniser l’horloge biologique. Comme le rappelle un expert : « S'il y a une seule action à faire le matin, c’est bien s’exposer à la lumière naturelle. » Cette simple habitude permet de réguler le rythme veille-sommeil, d’améliorer l’humeur et de préparer le cerveau à la performance. À cela s’ajoute souvent une courte séance d’exercices, comme le HIIT (High Intensity Interval Training) de cinq minutes. L’objectif n’est pas de battre des records, mais simplement de réveiller le corps, d’augmenter la température corporelle, et de stimuler la vitalité. Pour certains, la routine se termine par une douche froide, un geste qui tonifie et favorise la résilience mentale. D’ailleurs, une étude RH récente révèle que 70% des employés déclarent qu’une routine matinale améliore leur efficacité au travail. Ce chiffre souligne l’importance de la transformation centrée humain dans les stratégies RH de 2025. Quand l’imprévu s’invite : le chaos comme moteur de résilience organisationnelle Mais la réalité, c’est que même la meilleure routine peut être bouleversée. Un enfant malade, un imprévu familial, et tout le programme s’effondre. Ce matin-là, la routine s’efface devant l’urgence. Il ne reste plus qu’à s’adapter, à improviser, à accepter le chaos. Ce vécu, partagé par tant de salariés, rappelle que la vie professionnelle ne peut être dissociée de la vie personnelle. C’est précisément cette capacité d’adaptation qui façonne la résilience organisationnelle. Les entreprises qui encouragent la flexibilité, qui valorisent l’agilité face aux aléas, voient leurs équipes gagner en engagement et en loyauté. La gestion des imprévus devient alors un levier de productivité travail et de santé mentale. Discipline et adaptation : un équilibre clé pour la performance en 2025 L’expérience montre que l’équilibre entre discipline et adaptation est essentiel. La routine structure, rassure, mais l’imprévu invite à sortir du cadre, à développer de nouvelles compétences, à renforcer la confiance en soi. En 2025, les entreprises qui miseront sur le bien-être des employés et sur des parcours personnalisés auront un avantage compétitif certain. Les recherches récentes confirment que le bien-être individuel est un pilier de la performance RH. L’agilité face au chaos, loin d’être un obstacle, favorise la productivité et la santé mentale. La transformation centrée sur l’humain, alliée à des pratiques flexibles, prépare les organisations à relever les défis d’un monde du travail en constante évolution. La procrastination, une survie programmée ? Approche évolutive de la gestion des talents Dans le monde de la gestion des talents en 2025, il devient essentiel de repenser certains comportements humains souvent jugés négativement. Parmi eux, la procrastination. Longtemps perçue comme un défaut, voire un frein à la productivité au travail, la procrastination mérite une relecture à la lumière de la psychologie évolutive. Et si, au lieu d’être une faiblesse, elle était un mécanisme de régulation hérité de nos ancêtres, un outil adaptatif pour préserver notre potentiel humain ? Procrastination : un héritage évolutif, pas un défaut La théorie avancée par certains chercheurs et praticiens en gestion des talents propose que la procrastination n’est pas une tare, mais une stratégie de survie. Elle protégerait l’individu contre le gaspillage d’énergie dans des tâches dont la récompense n’est ni certaine, ni immédiate. Cette idée s’appuie sur une observation simple : le cerveau humain, façonné par des milliers d’années d’évolution, optimise en permanence l’effort en fonction du retour attendu. « Je classe la procrastination, la démotivation ensemble : c’est le corps qui dit halte lorsque l’on fait un effort qui n’est pas suivi d’une récompense. » Ce mécanisme se manifeste dès que la motivation chute, souvent parce que la gratification tarde à venir. On le constate dans la vie professionnelle moderne : face à un dossier complexe, sans retour rapide, l’esprit préfère se tourner vers des tâches plus simples ou des distractions immédiates. Ce n’est pas un manque de volonté, mais une réaction biologique. Dopamine et récompense différée : retour à l’ère préhistorique Pour mieux comprendre, il suffit de remonter à l’époque de l’homme préhistorique. Imaginez un chasseur poursuivant une brebis égarée. Tant que la capture semble possible, le cerveau libère de la dopamine, cette molécule du plaisir et de la motivation. Mais si la poursuite s’éternise et que la récompense s’éloigne, la production de dopamine chute brutalement. Le corps envoie alors un signal d’arrêt : inutile de gaspiller davantage d’énergie pour un résultat incertain. Ce modèle s’applique étonnamment bien à la gestion des talents contemporaine. Dans le salariat, par exemple, on observe souvent 30 jours d’efforts pour une gratification le 31e jour, lors du versement du salaire. Ce cycle de récompense différée peut entraîner une baisse de motivation, voire un épuisement, si l’effort fourni ne semble pas reconnu ou valorisé à court terme. La neurobiologie au service de la gestion des talents 2025 Les études récentes en psychologie évolutive et en neurobiologie montrent que la motivation fluctue selon l’anticipation de la récompense. Lorsque celle-ci est trop lointaine, le cerveau freine l’engagement. Ce constat invite les professionnels des ressources humaines à repenser la gestion des talents : il s’agit désormais d’adapter les leviers de motivation aux réalités cérébrales, en proposant des feedbacks plus fréquents, des objectifs intermédiaires, et des parcours personnalisés. Éviter l’épuisement en valorisant les efforts au fil de l’eau Utiliser l’analytique avancée pour détecter les baisses de motivation Intégrer la psychologie évolutive dans les politiques RH En 2025, la gestion des talents qui prend en compte ces mécanismes naturels favorise l’engagement, la productivité au travail et le développement du potentiel humain. Adapter les pratiques RH à cette réalité, c’est transformer la procrastination en alliée, non en ennemie. L’art du bureau minimaliste : hyper-personnalisation et focus à l’ère de l’IA Dans le contexte professionnel actuel, la question de l’organisation de l’espace de travail prend une dimension nouvelle. Longtemps, le désordre créatif a été valorisé, perçu comme un moteur d’innovation. Pourtant, la recherche montre aujourd’hui que le minimalisme, loin d’étouffer la créativité, favorise en réalité la concentration et la productivité. Ce constat s’appuie sur des études récentes en neurosciences et en psychologie évolutive, qui révèlent que chaque élément présent dans notre champ de vision peut devenir une source de distraction, même les plus anodins. Prenons un exemple simple : une photo de famille sur le bureau. Si elle peut sembler rassurante ou inspirante, elle attire pourtant l’attention, détourne le regard de la tâche à accomplir et active d’autres circuits neuronaux. Comme le résume bien cette citation : « La concentration porte là où le regard porte. » Ce principe s’applique à tous les objets – post-it, courriers, gadgets – qui, accumulés, créent un environnement propice à la déconcentration. Même une mouche sur un mur peut devenir fascinante lorsque l’esprit cherche à éviter une tâche complexe. Ce phénomène, souvent sous-estimé, a un impact direct sur la productivité et loyauté des collaborateurs. Pourquoi un bureau épuré bat le désordre créatif pour la concentration Contrairement à la croyance populaire, un bureau encombré ne stimule pas la créativité. Au contraire, il multiplie les distractions et augmente la charge cognitive. Plusieurs études RH indiquent qu’un bureau minimaliste permet un gain de productivité moyen de 13%. Cette amélioration s’explique par la réduction des interruptions visuelles et mentales, qui permet au cerveau de rester focalisé sur l’essentiel. Le rapport entre environnement, distractions et productivité L’environnement de travail agit comme un filtre entre l’individu et ses objectifs. Plus ce filtre est neutre et épuré, moins il y a de risques de « switch » mental, c’est-à-dire de passage d’une tâche à une autre sous l’effet d’une distraction. Ce switch a un coût énergétique élevé et nuit à la performance individuelle. D’où l’importance de repenser l’aménagement des bureaux pour limiter les stimuli inutiles. Hyper-personnalisation de l’espace de travail grâce à l’intelligence artificielle IA L’avènement de l’intelligence artificielle IA transforme la façon dont les entreprises abordent l’expérience collaborateur personnalisée. Plus de 60% des responsables RH envisagent aujourd’hui l’hyper-personnalisation via l’IA, selon des sources externes. Grâce à l’analytique avancée, il devient possible d’adapter l’environnement de travail aux besoins spécifiques de chaque individu : luminosité, température, agencement du bureau, outils numériques, etc. Cette hyper-personnalisation expérience ne se limite pas à l’espace physique. Elle s’étend aux styles communication personnalisés, à la gestion des tâches et à l’accompagnement RH. L’IA RH permet ainsi de créer des parcours sur-mesure, renforçant la motivation, la performance et la loyauté des équipes. Expérience collaborateur : importance du sur-mesure selon les besoins individuels Chaque collaborateur a des attentes et des modes de fonctionnement différents. Offrir une expérience collaborateur personnalisée devient alors un levier stratégique pour attirer et fidéliser les talents. Les entreprises qui investissent dans des environnements de travail épurés et adaptés, tout en misant sur l’IA pour ajuster les paramètres selon les préférences individuelles, bénéficient d’un avantage compétitif réel. En 2025, la tendance est claire : l’équilibre entre minimalisme, personnalisation et technologies intelligentes façonne un nouveau standard de bien-être et de performance au travail. Récompenser l’effort : comment le système de gratification modulable renouvelle l’engagement Dans le contexte des Tendances RH 2025, la question de l’engagement et de l’innovation au travail prend une nouvelle dimension. Les modèles traditionnels de rémunération, souvent linéaires et prévisibles, montrent aujourd’hui leurs limites. Les entreprises cherchent à stimuler la productivité et la loyauté de leurs équipes, tout en favorisant le bien-être des employés et des parcours de développement de carrière plus attractifs. Mais comment renouveler la motivation sur la durée, alors que la récompense différée ne suffit plus à maintenir l’enthousiasme ? Du salaire linéaire à la variable surprise : la théorie des enveloppes Une méthode innovante, inspirée par la psychologie comportementale et validée par les neurosciences, consiste à introduire un système de gratification modulable. Concrètement, il s’agit de remplacer la récompense fixe par un mécanisme de surprise, appelé « théorie des enveloppes ». Le principe est simple : chaque semaine, les collaborateurs peuvent tirer au sort une enveloppe parmi dix, dont six contiennent une récompense (un moment de détente, un petit cadeau, une expérience agréable) et quatre sont vides. Ce tirage n’a lieu que si certains objectifs ou scores de performance sont atteints. Ce système, déjà expérimenté dans plusieurs équipes RH, s’appuie sur un constat fort : l’anticipation de la récompense suscite plus d’excitation que la récompense elle-même. Comme le souligne la citation, « On a beaucoup plus d’excitation lorsque l’on va commander un objet que lorsque l’on va le recevoir. » Cette dynamique, que l’on retrouve chez les enfants à Noël devant des cadeaux emballés, active la dopamine et maintient l’enthousiasme sur le moyen terme. Anticipation, dopamine et enthousiasme durable L’analogie avec les enfants à Noël est particulièrement parlante. Face à des boîtes mystérieuses, l’imagination s’emballe, l’anticipation grandit, et le plaisir est souvent plus intense avant l’ouverture qu’après. Chez l’adulte, ce mécanisme fonctionne de la même façon. L’attente, la surprise, le jeu avec l’incertitude créent une stimulation continue. Les neurosciences confirment que cette variabilité et cette anticipation dopent la motivation, l’innovation et la rétention des talents. Les Tendances RH 2025 s’appuient sur ces leviers pour repenser l’engagement. Les entreprises qui adoptent des systèmes de gratification modulables constatent une hausse de la productivité, une meilleure fidélisation et un climat de travail plus positif. L’inspiration vient aussi des mécanismes utilisés dans les casinos ou sur les réseaux sociaux comme TikTok, où l’imprévu et la récompense aléatoire captent l’attention et stimulent l’engagement. Vers une rémunération adaptée aux attentes modernes Ce modèle de récompense variable, ludique et intrinsèque, répond aux attentes d’une nouvelle génération de collaborateurs. Il s’inscrit dans une logique de parcours développement carrière personnalisé, où chaque employé devient acteur de sa progression et de son bien-être. Les études montrent que la personnalisation et la flexibilité sont des facteurs clés pour attirer et retenir les talents, tout en favorisant l’innovation et la résilience organisationnelle. En somme, la transformation des pratiques RH vers des systèmes de gratification modulables n’est pas seulement une tendance, mais une réponse concrète aux défis du monde du travail en 2025. Elle permet de réconcilier performance, engagement et bien-être, tout en s’appuyant sur les ressorts profonds de la motivation humaine. Imaginer autrement : trois pistes pour une transformation RH centrée sur l’humain Réinventer la gestion des ressources humaines en 2025, c’est avant tout accepter que l’humain soit au cœur de la transformation. Les entreprises qui souhaitent bâtir une culture d’entreprise positive et durable doivent s’éloigner des modèles figés pour adopter une approche plus souple, inclusive et personnalisée. Cette transformation centrée humain repose sur trois axes majeurs, qui dessinent le futur du salariat : l’association des collaborateurs à la réussite collective, le développement continu des compétences et la mise en place d’une rémunération flexible et équitable. Premièrement, associer les collaborateurs à la réussite de l’entreprise, c’est reconnaître leur rôle de véritables partenaires. Cette implication accrue favorise l’autonomie et la motivation intrinsèque. Comme le souligne un expert RH : « Il faut que les salariés soient potentiellement associés du projet dans lequel ils sont engagés parce que dès lors, il y a une motivation intrinsèque. » L’engagement ne se décrète pas, il se construit dans la confiance et l’équité. Les recherches montrent que lorsque les salariés se sentent partie prenante du projet, leur implication et leur performance s’en trouvent renforcées. Ce principe d’association s’impose comme un pilier de la transformation centrée humain, car il permet de passer du statut de simple salarié à celui de partenaire engagé. Deuxièmement, le développement carrière personnalisé devient la norme. L’évolution professionnelle ne peut plus être linéaire ni uniforme. Les attentes des collaborateurs évoluent, tout comme les métiers et les compétences nécessaires. Les études indiquent que 80 % des professionnels considèrent l’individualisation du parcours RH comme un levier d’excellence. L’hyper-personnalisation, rendue possible par l’intelligence artificielle et l’analytique avancée, permet d’adapter les parcours de carrière, les formations et même les styles de communication aux besoins spécifiques de chacun. Ainsi, chaque collaborateur peut progresser à son rythme, acquérir de nouvelles compétences et se sentir valorisé dans son évolution. Cette dynamique favorise la résilience organisationnelle et la fidélisation des talents. Enfin, la rémunération flexible et équitable marque la fin du modèle unique. Les systèmes de récompense doivent s’adapter aux aspirations individuelles et aux contributions réelles. Introduire de la variabilité dans la rémunération, par exemple avec des primes à court terme ou des enveloppes évolutives, répond au besoin de reconnaissance immédiate du cerveau humain. Cette approche, inspirée par la psychologie évolutive, permet de stimuler durablement l’engagement. L’inclusion et la rémunération équitable deviennent alors des leviers essentiels pour attirer et retenir les meilleurs profils, tout en renforçant la confiance au sein des équipes. En somme, le triptyque association, formation continue et reconnaissance flexible façonne les RH du futur. L’hyper-personnalisation et l’équité s’imposent comme incontournables pour la performance collective. Imaginer autrement, c’est accepter que l’évolution soit la meilleure alliée des RH. C’est aussi reconnaître que la transformation centrée humain n’est pas une option, mais une nécessité pour bâtir une entreprise résiliente, innovante et profondément humaine. Le futur du travail appartient à ceux qui sauront conjuguer confiance, inclusion et excellence opérationnelle, au service du potentiel humain. TL;DR: Pour résumer : comprendre nos réflexes hérités et mêler intelligence artificielle, personnalisation et stratégies humaines fera toute la différence dans l'entreprise de demain. Managers, RH et collaborateurs : c’est en mixant science, innovation et créativité que vous réveillerez le potentiel humain.

14 Minutes Read

Jul 20, 2025

Vitamine D : Bien plus qu’un simple rayon de soleil sur la santé humaine

Racontez à quelqu’un que la vitamine D n’est pas juste une vitamine... mais qu’elle agit sur vos gènes comme un chef d’orchestre en pleine répétition générale, vous risquez de surprendre. Un jour de décembre, après trois semaines sans voir le soleil (merci le travail de bureau !), j’ai compris à quel point ma fatigue et mes muscles flagada provenaient bien d’une carence. Parce qu’entre vérités et idées reçues circulant sur les forums de gym, il est temps de creuser. Ce guide dévoile sans tabou le spectre réel de la vitamine D et ses coups de théâtre dans notre organisme. Des soldats invisibles : la vitamine D comme ange gardien du système immunitaire La vitamine D est souvent associée à la santé osseuse, mais son rôle va bien au-delà. Aujourd’hui, la science révèle que la vitamine D et immunité sont intimement liées. Certains chercheurs la considèrent même comme une hormone, tant ses effets systémiques sont puissants et variés. De plus en plus d’études montrent que cette « vitamine du soleil » agit comme un véritable ange gardien du système immunitaire, modulant ses réactions pour garantir un équilibre essentiel à la santé. Pourquoi la vitamine D est-elle si cruciale pour notre défense naturelle ? La réponse réside dans la présence de récepteurs à la vitamine D sur toutes les cellules immunitaires. Comme le souligne une citation marquante : « Toutes les cellules du système immunitaire possèdent des récepteurs à la vitamine D. » Cela signifie que chaque acteur de notre immunité – lymphocytes, macrophages, cellules dendritiques – est sensible à l’influence de la vitamine D. Ce lien direct permet à la vitamine D de jouer un rôle de modulateur : elle ajuste la réponse immunitaire, évitant qu’elle ne s’emballe ou, au contraire, qu’elle soit insuffisante face à une menace. Un modulateur, pas un simple stimulant Contrairement à une idée reçue, la vitamine D ne stimule pas aveuglément le système immunitaire. Elle agit plutôt comme un chef d’orchestre, veillant à ce que la réponse soit proportionnée. Cette modulation est essentielle pour prévenir les réactions auto-immunes, où le corps s’attaque à ses propres tissus, mais aussi pour éviter une inflammation excessive, source de nombreuses maladies chroniques. Les macrophages : première ligne de défense Parmi les cellules immunitaires, les macrophages occupent une place centrale. Ces « défenseurs spécialisés » sont capables de détecter, d’engloutir et de détruire les microbes. La vitamine D intervient directement dans leur activation et leur efficacité. Elle favorise la production de substances antimicrobiennes et régule la libération de cytokines, ces messagers chimiques qui orchestrent l’inflammation. Ainsi, la carence en vitamine D peut affaiblir cette première ligne de défense, rendant l’organisme plus vulnérable aux infections. COVID-19, grippe : quand la carence aggrave le risque L’importance de la vitamine D et immunité a été particulièrement mise en lumière lors de la pandémie de COVID-19. Plusieurs études, dont l’étude Esteban (2014-2016), ont montré que seulement 25 % des adultes atteignent le seuil minimal de vitamine D. Or, la carence en vitamine D a été corrélée à une plus grande sévérité du COVID-19 chez les patients hospitalisés. Les personnes carencées présentent aussi un risque accru de complications lors d’autres infections, comme la grippe. Un impact transversal : immunité intestinale et inflammation La vitamine D ne se limite pas à l’immunité systémique. Elle joue aussi un rôle clé dans la santé intestinale, en modulant l’immunité locale et en réduisant l’inflammation. Ce lien transversal explique pourquoi la supplémentation en vitamine D est parfois recommandée pour soutenir la barrière intestinale, notamment chez les personnes souffrant de troubles digestifs chroniques. En résumé, les effets de la vitamine D sur l’immunité sont multiples : modulation fine, protection contre les infections, réduction de l’inflammation, et soutien à la santé intestinale. Face à la carence en vitamine D, fréquente en hiver ou chez certaines populations, la supplémentation devient alors un levier essentiel pour préserver cet équilibre immunitaire si précieux. Histoires de gènes et de renouvellement : la vitamine D côté coulisses Quand on évoque la vitamine D, on pense souvent à la lumière du soleil ou à la santé des os. Pourtant, les effets vitamine D expression génétique vont bien au-delà de ces idées reçues. Derrière chaque rayon de soleil absorbé par la peau, il y a tout un monde invisible où la vitamine D agit comme un chef d’orchestre sur notre ADN. Environ 5 % de nos gènes sont sous son influence directe. Cela peut sembler peu, mais c’est énorme à l’échelle de la biologie humaine. La vitamine D intervient dans l’expression génétique de gènes essentiels, pilotant la division et le renouvellement cellulaire. C’est elle qui, en coulisses, veille à ce que nos tissus se régénèrent sans cesse. Prenons l’exemple de l’intestin : toutes les trois à cinq jours, ses cellules sont entièrement renouvelées. Autrement dit, l’intestin d’aujourd’hui n’est plus celui d’il y a une semaine. La peau, elle, se refait une beauté tous les 30 jours. Le foie, organe clé du métabolisme, se renouvelle chaque année. Et, fait fascinant, le corps humain dans son ensemble se transforme complètement environ tous les dix ans. Cette dynamique de perpétuelle mue illustre à quel point le rôle vitamine D dans le renouvellement cellulaire est fondamental. Comme le dit joliment une citation : « Les cellules que j’ai aujourd’hui, je n’en ai pas une seule en commun avec mon moi d’il y a dix ans. » Mais la magie de la vitamine D ne s’arrête pas là. Elle influence aussi la régulation de systèmes physiologiques majeurs. Par exemple, elle module la production de neurotransmetteurs, ces messagers chimiques essentiels à notre humeur et à notre cognition. Elle intervient également dans le système rénine-angiotensine, qui joue un rôle central dans la régulation de la pression artérielle. Ainsi, les effets vitamine D touchent à la fois la santé cellulaire, le cerveau et le système cardiovasculaire. Les chercheurs s’intéressent de plus en plus au lien entre expression génétique vitamine D et prévention de maladies chroniques. En modulant l’activité de certains gènes, la vitamine D participe au maintien de l’homéostasie, cet équilibre vital qui permet au corps de fonctionner de manière optimale. Elle agit aussi sur la neuro-inflammation, un facteur clé dans de nombreuses pathologies modernes. Ce rôle multi-influence se retrouve dans la capacité de la vitamine D à réguler des molécules comme les cytokines, impliquées dans la réponse immunitaire et l’inflammation. C’est un véritable chef d’orchestre moléculaire, capable de synchroniser des processus aussi variés que la croissance cellulaire, la réparation tissulaire, la gestion du stress oxydatif ou la pression sanguine. En résumé, la vitamine D n’est pas qu’un simple micronutriment. Elle est au cœur de la biologie humaine, agissant sur l’expression génétique et le renouvellement cellulaire, tout en orchestrant des fonctions vitales allant du cerveau à la circulation sanguine. Derrière chaque cellule qui se renouvelle, il y a un peu de vitamine D qui veille, discrète mais essentielle. Os, muscles et calcium : les jeux d’équilibre de la vitamine D Quand on parle de santé osseuse vitamine D, il ne s’agit pas seulement de renforcer les os, mais aussi de comprendre tout un système d’équilibre qui touche aussi bien la structure du squelette que la fonction musculaire. La vitamine D agit comme un chef d’orchestre, régulant l’absorption du calcium et sa mobilisation dans l’organisme. Ce rôle est fondamental, car le calcium n’est pas seulement un composant des os, il intervient aussi dans la contraction musculaire et de nombreux processus vitaux. Vitamine D et absorption du calcium : un duo essentiel Les études montrent qu’un taux optimal de vitamine D peut augmenter de 65 % le taux sanguin de calcium par rapport à une situation de carence. Cette donnée illustre à quel point la calcium absorption vitamine D est cruciale pour la santé. Sans vitamine D, même un apport alimentaire suffisant en calcium ne suffit pas, car l’intestin ne l’absorbe pas efficacement. La vitamine D agit donc comme une clé, ouvrant la porte à l’assimilation du calcium et du phosphore, deux minéraux indispensables à la minéralisation des os et des dents. Mais l’action de la vitamine D ne s’arrête pas à l’intestin. Elle permet aussi de mobiliser le calcium stocké dans les os lorsque l’organisme en a besoin, par exemple lors d’une contraction musculaire intense ou en période de croissance. Ce mécanisme explique pourquoi la vitamine D et fonction musculaire sont intimement liées. Impact de la vitamine D sur la fonction musculaire : bien plus qu’un simple soutien Des expériences scientifiques ont permis de mieux comprendre ce lien. En inhibant les récepteurs de la vitamine D dans les cellules musculaires, les chercheurs ont observé une baisse significative de la force musculaire et une diminution de la taille des fibres. Cela montre que la vitamine D ne se contente pas de renforcer les os, elle joue aussi un rôle direct dans la fonction musculaire. Un taux insuffisant de vitamine D peut donc altérer la force, la densité musculaire et même augmenter le risque de chutes, notamment chez les personnes âgées. Chez les sportifs, ce besoin est encore plus marqué. L’activité physique sollicite fortement les muscles et les os, augmentant la demande en calcium et en vitamine D. Les cellules musculaires possèdent des récepteurs spécifiques à la vitamine D, qui régulent la libération du calcium nécessaire à la contraction. Sans un apport suffisant, la performance et la récupération peuvent être compromises. Les femmes enceintes ou allaitantes, elles aussi, ont des besoins accrus pour soutenir la croissance et la solidité du squelette du bébé. Un squelette en perpétuelle évolution On imagine souvent les os comme des structures figées, mais en réalité, ils se renouvellent en permanence. Ce processus de destruction et de reconstruction, appelé remodelage osseux, est sous contrôle de la vitamine D. Elle veille à ce que le calcium soit disponible au bon moment et au bon endroit, maintenant ainsi la densité et la solidité des os tout au long de la vie. Ce renouvellement constant est essentiel pour prévenir des maladies comme l’ostéoporose ou le rachitisme, qui résultent d’un déséquilibre dans l’apport ou l’utilisation de la vitamine D et du calcium. Enfin, il ne faut pas oublier que la vitamine D est liposoluble et peut être stockée dans l’organisme, notamment pour faire face aux périodes où l’exposition au soleil est faible, comme en hiver. Ce stockage permet de maintenir l’équilibre calcium-vitamine D, garant d’une santé osseuse et musculaire optimale, même lorsque les apports extérieurs diminuent. Carence d’hiver, pièges de la vie moderne et besoins particuliers La carence vitamine D hiver est un phénomène bien plus répandu qu’on ne le pense. En France, malgré la réputation du soleil comme source principale de vitamine D, la majorité de la population ne parvient pas à couvrir ses besoins, surtout durant la saison froide. Pourquoi ? La réponse se trouve dans la façon dont notre organisme produit cette vitamine essentielle. La synthèse vitamine D solaire ne fonctionne de façon optimale que d’avril à octobre, à condition d’exposer au moins 30 % de la peau (bras, jambes) pendant vingt à trente minutes chaque jour. En dehors de cette période, le fameux « panneau solaire humain » devient presque inefficace. Les rayons UVB, nécessaires à la transformation du cholestérol cutané en vitamine D, sont trop faibles en hiver sous nos latitudes. C’est là que le mode de vie moderne complique encore la donne. Aujourd’hui, beaucoup passent la majorité de leur temps en intérieur, que ce soit au travail, à l’école ou à la maison. L’utilisation systématique de protections solaires, la pollution atmosphérique et même les vêtements couvrants réduisent encore plus l’exposition solaire vitamine D. Résultat : même en été, la synthèse cutanée peut être insuffisante. Sources alimentaires vitamine D : des apports souvent trop faibles Face à la baisse de la production cutanée, on se tourne vers les sources alimentaires vitamine D. Les abats, les poissons gras (comme le saumon, le maquereau ou la sardine) et les huiles de foie (notamment l’huile de foie de morue) sont parmi les rares aliments riches en vitamine D. Pourtant, même une alimentation variée n’apporte en moyenne qu’environ 200 UI (unités internationales) par jour, un chiffre largement en dessous des recommandations pour la santé osseuse, musculaire et immunitaire. Les études montrent que les apports alimentaires seuls ne suffisent pas à prévenir la carence en vitamine D. Facteurs aggravants : l’âge, la santé et le mode de vie La situation se complique encore avec l’âge. La production cutanée de vitamine D diminue naturellement après 55 ans, rendant les seniors particulièrement vulnérables. Mais d’autres facteurs entrent en jeu : le tabagisme, l’obésité, la couleur de la peau (les peaux foncées synthétisent moins de vitamine D), ainsi que certaines maladies chroniques (diabète, maladies cardiovasculaires, etc.). Ces éléments aggravent le risque de carence en vitamine D. L’étude Esteban (2014-2016) est éloquente : seulement 25 % des adultes et 30 % des enfants atteignent le seuil minimal de vitamine D dans le sang. Cela signifie que trois quarts des adultes et sept enfants sur dix sont en déficit, sans même parler d’atteindre un niveau optimal. Besoins particuliers : enfants, seniors, femmes enceintes et sportifs Certains groupes présentent des besoins vitamine D sportifs ou physiologiques accrus. Les enfants en pleine croissance, les femmes enceintes ou allaitantes, les sportifs et les personnes âgées ont tous des besoins supérieurs, que l’alimentation et l’exposition solaire seule ne couvrent pas toujours. Chez les sportifs, la vitamine D joue un rôle clé dans la santé musculaire et la performance. Carence magnésium vitamine D : un cercle vicieux Un autre piège, moins connu, est le lien entre carence en magnésium et vitamine D. Le magnésium est nécessaire à l’activation de la vitamine D dans l’organisme. Un déficit en magnésium peut donc aggraver une carence magnésium vitamine D, créant un véritable cercle vicieux qui impacte la santé globale. En résumé, la carence vitamine D hiver n’est pas qu’une question de soleil absent : elle résulte d’un ensemble de facteurs, allant du mode de vie moderne aux besoins particuliers de certaines populations, en passant par des interactions nutritionnelles complexes. Suppléments, posologies et pièges : l’art de se supplémenter intelligemment La supplémentation vitamine D est aujourd’hui au cœur des recommandations santé, mais il ne suffit pas de choisir n’importe quel complément pour en tirer tous les bénéfices. Comprendre les différences entre les formes de vitamine D, les critères de pureté, et la posologie vitamine D recommandée permet d’éviter de nombreux pièges et d’optimiser sa santé. Première distinction essentielle : la vitamine D existe principalement sous deux formes dans les compléments alimentaires, la D2 (ergocalciférol) et la D3 (cholécalciférol). Si la D2 a longtemps été privilégiée dans les produits végétariens, les études et l’expérience montrent qu’elle est nettement moins efficace. Pire encore, elle peut même réduire le taux de D3 dans l’organisme, allant à l’encontre de l’effet recherché. Aujourd’hui, il est possible de trouver de la vitamine D3 végétale Unae, obtenue à partir du lichen, qui offre la même efficacité que la D3 d’origine animale. Ainsi, pour une supplémentation en vitamine D optimale, il est vivement conseillé de privilégier la D3, même d’origine végétale. Un autre aspect souvent négligé concerne la biodisponibilité. La vitamine D est une vitamine liposoluble, ce qui signifie qu’elle a besoin d’être absorbée avec des matières grasses pour être assimilée correctement par l’organisme. Associer la vitamine D à une huile de coco, par exemple, améliore sensiblement son absorption. Certaines marques, comme Unae, proposent des compléments déjà formulés avec une base grasse, garantissant ainsi une meilleure efficacité. Ce détail, loin d’être anodin, fait toute la différence sur la qualité de la supplémentation vitamine D. La pureté des compléments vitamine D est un autre critère déterminant. Il est crucial de vérifier l’absence de contaminants comme les métaux lourds ou l’acide usnique, un composé potentiellement toxique présent dans certains lichens. Les marques sérieuses, à l’image d’Unae, publient les résultats d’analyses indépendantes pour rassurer les consommateurs sur la qualité et la traçabilité de leurs produits. Cette transparence est essentielle pour éviter d’introduire des substances indésirables dans l’organisme tout en cherchant à améliorer sa santé. En ce qui concerne la posologie vitamine D recommandée, les besoins varient selon l’âge, l’exposition au soleil, la couleur de peau, l’activité physique et les stocks accumulés pendant l’été. En général, la dose classique est de 1000 UI par jour pour les enfants et de 2000 UI par jour pour les adultes. Cependant, il est judicieux d’ajuster cette dose en fonction de son profil individuel. Des calculateurs de besoins personnalisés, comme celui proposé par Julien Venesson, permettent d’affiner la supplémentation vitamine D recommandations en fonction de chaque situation. Une prise de sang à la sortie de l’été ou à l’automne reste le moyen le plus fiable pour piloter son dosage et éviter tout excès ou carence. Enfin, il est bon de rappeler que la qualité a un prix, mais il existe parfois des offres intéressantes, comme une réduction vitamine D Unae code permettant d’obtenir 10 % de remise sur un flacon affiché à 12 euros. En résumé, choisir la bonne forme, garantir la pureté, adapter la dose à ses besoins et vérifier régulièrement son statut sont les clés d’une supplémentation intelligente et efficace. TL;DR: La vitamine D influence bien plus qu’on ne croit : immunité, os, muscles, inflammations, expression génétique... En hiver, la carence guette, alors que l’alimentation seule ne suffit pas. Supplémenter intelligemment (choix de la forme, posologie adaptée, source fiable !) et surveiller son statut sont des clés pour préserver santé et vitalité.

15 Minutes Read

Jul 20, 2025

Le Paradoxe Alimentaire : Pourquoi Sommes-Nous Carencés au XXIe Siècle ?

Quand j’ai parlé à mon grand-père de mon obsession actuelle pour les minéraux et vitamines, il m’a simplement répondu : « Nous, on mangeait tout, des racines au foie, alors pourquoi autant de carences aujourd’hui ? » Bonne question. Au XXIe siècle, alors que l’on croule sous l’abondance, trop d’entre nous manquent de l’essentiel. Penchons-nous sur ce paradoxe – et surprenons-nous peut-être à remettre en cause nos habitudes les plus anodines. L’ombre grandissante des carences nutritionnelles dans nos sociétés modernes Dans un monde où l’abondance alimentaire semble être la norme, un paradoxe inquiétant s’installe : jamais la nourriture n’a été aussi accessible, et pourtant, jamais les carences nutritionnelles n’ont été aussi répandues. Ce constat, partagé par de nombreux médecins et scientifiques, met en lumière une crise silencieuse qui touche toutes les couches de la société, bien au-delà des frontières des pays en développement. « Nous sommes massivement carencés en vitamines et minéraux. » En France, les chiffres sont alarmants. Selon le Dr Yoni Assouly, 30 % de la population française souffre d’une carence en vitamines ou minéraux. Plus frappant encore, quatre-vingt pour cent de la population française ne couvre pas ses besoins essentiels en nutriments. Cette réalité ne concerne pas uniquement les personnes âgées ou les populations défavorisées. Les femmes enceintes, les sportifs, les seniors, mais aussi les enfants et les adultes en bonne santé apparente, sont tous concernés par ce phénomène. Les carences nutritionnelles se manifestent de multiples façons. Parmi les symptômes les plus courants, on retrouve la fatigue chronique, les troubles immunitaires, le vieillissement accéléré et même des déficits intellectuels et physiques. Ces conséquences des carences ne sont pas anodines : elles affectent la santé publique à grande échelle et pèsent lourdement sur le système de soins. À l’échelle mondiale, la malnutrition prend des formes variées. On pense souvent à la sous-nutrition dans les pays pauvres, mais la réalité est plus complexe. La malnutrition mondiale englobe à la fois la dénutrition (carences, retard de croissance, émaciation) et la surnutrition (obésité, maladies liées à l’alimentation). Ces deux extrêmes peuvent même coexister chez une même personne, illustrant la complexité du problème. En 2022, 45 millions d’enfants dans le monde souffraient d’émaciation. 149 millions d’enfants présentaient un retard de croissance. Près de la moitié des décès d’enfants de moins de cinq ans sont dus à la sous-nutrition. En France, la situation n’est guère plus rassurante. Les études indiquent que 80 % des Français sont en dessous des apports recommandés en micronutriments essentiels tels que le fer, la vitamine D, le calcium ou encore la vitamine B12. Les causes sont multiples : alimentation ultra-transformée, appauvrissement des sols, modes de vie sédentaires, stress chronique, pollution environnementale. Tous ces facteurs contribuent à une épidémie de carences qui ne cesse de s’aggraver. Les conséquences des carences nutritionnelles sont profondes. Outre la fatigue et les troubles du sommeil, elles augmentent le risque de maladies chroniques comme l’ostéoporose, les maladies cardiovasculaires ou encore les troubles neurologiques. Les experts tirent la sonnette d’alarme : si rien ne change, la malnutrition pourrait toucher une personne sur deux d’ici 2025, selon certaines projections. « Quatre-vingt pour cent de la population française ne couvre pas ses besoins essentiels en nutriments. » Ce paradoxe alimentaire, où abondance rime avec carence, impose de repenser notre rapport à l’alimentation et à la santé publique. Les carences nutritionnelles ne sont plus l’apanage des pays pauvres ; elles frappent désormais au cœur des sociétés modernes, révélant une urgence sanitaire mondiale. Les racines cachées du problème : sols appauvris, alimentation ultra-transformée, stress et microbiote malmené Les carences en vitamines et minéraux ne sont pas un hasard au XXIe siècle. Elles sont le résultat d’un enchaînement de facteurs profonds qui affectent la qualité de notre alimentation et la capacité de notre corps à assimiler les micronutriments essentiels. Pour comprendre ce paradoxe alimentaire, il faut explorer les racines du problème : la dégradation des sols, la montée des produits ultra-transformés, la fragilisation de notre microbiote intestinal et l’omniprésence du stress. Des sols épuisés, des fruits et légumes appauvris La première cause majeure de carences en micronutriments essentiels réside dans l’appauvrissement des sols agricoles. Les pratiques de monoculture, qui consistent à cultiver toujours les mêmes plantes sur une même parcelle, épuisent progressivement les réserves de minéraux du sol. Résultat : les fruits et légumes modernes captent moins de vitamines et de minéraux qu’autrefois. Comme le souligne une étude, « Les fruits et légumes ont jusqu’à quarante pour cent de micronutriments en moins qu’il y a cinquante ans. » Ce constat est alarmant pour l’impact santé, car même une alimentation riche en végétaux ne garantit plus un apport optimal en micronutriments. De plus, les plantes, autrefois exposées aux agressions naturelles (UV, insectes, intempéries), développaient des défenses antioxydantes, sources de vitamines et de polyphénols. Aujourd’hui, l’usage massif d’engrais et de pesticides les protège artificiellement, réduisant la production de ces précieux composés. Ainsi, la qualité alimentaire réelle ne dépend plus seulement de la variété consommée, mais aussi du mode de culture. Les tests qualité alimentaire révèlent souvent cette chute de densité nutritionnelle. Produits ultra-transformés : calories vides et carences cachées Le deuxième facteur clé, c’est la place croissante des produits ultra-transformés dans notre alimentation. Ils représentent désormais 40 à 50 % de ce que nous consommons quotidiennement. Ces aliments industriels sont riches en calories, mais pauvres en vitamines et minéraux. Ils contiennent souvent des additifs, du gluten, des pesticides et d’autres polluants qui, en plus d’être pauvres en micronutriments, agressent notre système digestif. Ce phénomène explique pourquoi, malgré une abondance alimentaire, les carences en vitamines et minéraux persistent, voire s’aggravent. Les produits ultra-transformés masquent la faim, mais pas les besoins réels de l’organisme en micronutriments essentiels. Un microbiote intestinal malmené et une absorption perturbée La santé de notre microbiote intestinal joue un rôle central dans l’absorption des nutriments. Or, la présence croissante d’additifs, de polluants et de gluten fragilise la muqueuse intestinale, provoquant une inflammation chronique et une hyperperméabilité. Cette barrière, censée filtrer les bonnes molécules, devient moins efficace. Résultat : même si l’on mange équilibré, l’absorption des micronutriments essentiels est compromise. Le stress chronique, ennemi silencieux de la nutrition Enfin, le stress chronique est un facteur souvent sous-estimé. Il perturbe le système digestif, car la digestion optimale nécessite un état de repos (activation du système parasympathique). Or, manger dans la précipitation, devant un écran ou en travaillant, réduit la capacité d’assimilation des nutriments. De plus, le stress augmente les besoins en certains minéraux, comme le magnésium, déjà en baisse dans notre alimentation moderne. Comme le rappelle un expert : « Plus on est stressé, plus on va avoir besoin de magnésium. » En somme, entre sols appauvris, produits ultra-transformés, microbiote fragilisé et stress omniprésent, les carences en vitamines et minéraux s’expliquent par une combinaison de facteurs environnementaux, alimentaires et physiologiques. Les recherches montrent un lien direct entre les modes de culture, les sources alimentaires et la valeur nutritionnelle réelle dans nos assiettes, ainsi que l’importance de l’environnement intestinal pour la biodisponibilité des micronutriments essentiels. Le foie de bœuf : l’aliment le plus nutritif que vous n’avez probablement pas goûté (et pourquoi il disparaît de nos assiettes) Dans le contexte actuel où les carences en micronutriments essentiels touchent une large part de la population, il est surprenant de constater que l’un des aliments les plus riches et bénéfiques, le foie de bœuf, est aujourd’hui largement absent de nos assiettes. Pourtant, les bienfaits du foie de bœuf sont scientifiquement prouvés et pourraient jouer un rôle clé dans la prévention des carences, notamment en fer, vitamine B12 et zinc. Un champion de la densité nutritionnelle Selon une étude du Dr Tibell, chercheur américain, le foie de bœuf se classe « tout en haut tout en haut tout en haut de la densité nutritionnelle ». Pour illustrer, seulement 7 grammes de foie de bœuf suffisent à couvrir environ un tiers de nos besoins quotidiens en vitamines et minéraux essentiels. C’est peu, mais c’est énorme en termes d’impact sur la santé. Le foie de bœuf est particulièrement riche en vitamine A sous forme de rétinol, une forme bien plus assimilable que le bêta-carotène des carottes. À poids égal, il en contient dix fois plus que la carotte, pourtant souvent citée comme référence végétale. Cette vitamine A joue un rôle crucial dans la vision, la santé de la peau, la fertilité et le bon fonctionnement du système immunitaire. La supériorité de la biodisponibilité animale Un point souvent négligé dans l’alimentation nutritive moderne est la biodisponibilité des nutriments. Les micronutriments issus des sources animales, comme le foie de bœuf, sont bien mieux absorbés par l’organisme que ceux provenant des végétaux. Cela s’explique simplement par notre appartenance au règne animal : les molécules sont plus proches de celles de notre corps et nécessitent moins de transformations pour être utilisées. C’est le cas pour la vitamine B12, essentielle à la production des globules rouges, à la synthèse de l’ADN et au fonctionnement du cerveau. Les carences en B12 sont fréquentes, surtout chez les personnes ne consommant pas ou peu de produits animaux. Le foie de bœuf est aussi une source exceptionnelle de fer héminique (la forme la plus assimilable) et de zinc, deux éléments indispensables à l’immunité, à la croissance et à la santé mentale. Fait intéressant, la présence de zinc animal améliore même l’absorption du zinc d’origine végétale. Un aliment oublié, un héritage culturel perdu Autrefois, les abats étaient valorisés et réservés aux membres les plus importants de la communauté, notamment les femmes enceintes et les chefs. Aujourd’hui, ils sont souvent délaissés, voire jetés ou transformés en nourriture pour animaux. Ce changement s’explique par l’essor des produits ultra-transformés et la standardisation de la viande, qui ont fait disparaître de nos habitudes ces aliments pourtant essentiels. Qualité avant tout : choisir un foie de bœuf responsable Pour profiter pleinement des bienfaits du foie de bœuf et éviter l’exposition aux polluants, il est crucial de privilégier une provenance responsable : animaux élevés à l’herbe, en pâturage, sans additifs ni résidus chimiques. Comme le montrent les recherches, consommer des abats de qualité supérieure pourrait suffire à couvrir la plupart de nos besoins en micronutriments, sans avoir recours à la supplémentation. "Le foie de bœuf est vraiment tout en haut tout en haut tout en haut de la densité nutritionnelle." Qualité avant quantité : une alimentation durable comme arme contre la malnutrition moderne Dans un monde où la malnutrition prend des formes multiples, la question de la qualité alimentaire devient centrale. Aujourd’hui, il ne suffit plus de remplir son assiette ; il faut s’interroger sur la densité nutritionnelle des aliments et leur impact santé. C’est là que le bœuf nourri herbe s’impose comme une référence incontournable dans une alimentation durable. Mais pourquoi cette viande fait-elle autant la différence, et quel rôle jouent les éleveurs et bouchers dans cette révolution silencieuse ? Le rôle clé des éleveurs et bouchers dans la qualité alimentaire Les éleveurs et bouchers engagés dans une démarche éthique ne se contentent pas de produire ou vendre de la viande. Ils sélectionnent des races rustiques, privilégient le pâturage naturel et s’assurent que les animaux sont nourris à l’herbe, sans maïs ni soja. Cette approche garantit une viande noble, riche en micronutriments essentiels comme les oméga-3, la vitamine E (alpha-tocophérol) et la vitamine B3 (niacine). Leur mission va au-delà du commerce : ils deviennent des acteurs de santé publique, contribuant à lutter contre les carences qui touchent encore près de 30 % de la population française. Traçabilité et tests qualité alimentaire : des garanties pour le consommateur Dans un contexte où la confiance dans l’industrie agroalimentaire est souvent ébranlée, la traçabilité et les tests qualité alimentaire (recherche de polluants, métaux lourds, antibiotiques) sont devenus essentiels. Les filières durables offrent une transparence totale sur l’origine, l’alimentation et le mode d’élevage des animaux. Cette exigence de contrôle permet de garantir une viande saine, sans résidus indésirables, et de rassurer le consommateur soucieux de son impact santé. Nourrir à l’herbe : un choix nutritionnel et environnemental La différence entre une viande issue d’animaux nourris à l’herbe et une viande industrielle est frappante. Selon les données, le bœuf nourri herbe contient 4,1 fois plus d’oméga-3 que le bœuf conventionnel. Le ratio oméga-3/oméga-6, crucial pour l’équilibre inflammatoire, est optimal (1:2) dans la viande d’herbe, contre un ratio déséquilibré (1:15 à 1:20) dans la viande industrielle, ce qui la rend pro-inflammatoire. De plus, la viande d’herbe offre 3,1 fois plus d’alpha-tocophérol, 9,4 fois plus de niacine et 2,6 fois plus de phyto-composés bénéfiques. Les marqueurs de stress oxydatif y sont nettement plus bas, signe d’une meilleure qualité nutritionnelle et d’un impact positif sur la santé métabolique. "Le bœuf d’herbe est vraiment un game changer en termes de qualité." Mais attention : le label bio ne suffit pas toujours. Si les animaux sont nourris aux céréales, même en agriculture biologique, la densité nutritionnelle chute. Il est donc crucial de s’informer sur l’alimentation réelle des animaux. Pourquoi la provenance et le mode d’élevage comptent La provenance de la viande et son mode d’élevage influencent non seulement la santé humaine, mais aussi celle de la planète. Les systèmes alimentaires durables et traçables garantissent non seulement la santé humaine mais aussi celle de l’environnement. Choisir une alimentation durable, c’est donc agir à la fois pour son bien-être et pour celui des générations futures. Repensez votre assiette : gestes simples, impacts majeurs Au XXIe siècle, alors que l’abondance alimentaire semble acquise, la réalité est bien plus nuancée : les carences nutritionnelles persistent, parfois même s’aggravent. Pourtant, des solutions carences existent, souvent à portée de main. Il suffit parfois de repenser sa routine alimentaire, d’y intégrer des aliments oubliés mais performants, pour transformer sa santé et son rapport à l’alimentation. Prenons l’exemple du haché féroce, une innovation qui illustre à merveille cette démarche d’alimentation nutritive. Ce produit, composé de 80 % de viande de bœuf nourri à l’herbe et de 20 % d’abats, permet de réintroduire dans la cuisine quotidienne des nutriments essentiels que beaucoup ont délaissés. Les abats, longtemps boudés, sont pourtant d’une richesse exceptionnelle en micronutriments essentiels : fer, vitamines B, zinc, cuivre… autant d’éléments indispensables à l’équilibre du corps et de l’esprit. Le paradoxe est frappant : alors que la diversité alimentaire n’a jamais été aussi grande, près de 30 % de la population française souffre d’au moins une carence en vitamines ou minéraux. Les conséquences sont multiples : fatigue, troubles immunitaires, problèmes de concentration, voire maladies chroniques à long terme. À l’échelle mondiale, la malnutrition sous toutes ses formes touche un tiers de la population, et les régimes pauvres en micronutriments sont responsables de millions de décès chaque année. Face à ce constat, il devient urgent d’adopter des gestes simples mais réfléchis. Par exemple, consommer deux portions de haché féroce par semaine suffit à couvrir la plupart des besoins en micronutriments, selon les retours d’expérience et les haché féroce avis publiés en ligne. Plus de 180 clients témoignent de l’appétence et de l’efficacité nutritionnelle de ce produit, tous attribuant cinq étoiles à leur expérience. Ce n’est pas un hasard : le mélange de viande de qualité et d’abats, finement hachés, offre une texture onctueuse et un goût prononcé, loin de l’image austère que l’on associe parfois à ces aliments. Mais la qualité ne s’arrête pas à la composition. Pour protéger sa santé, il est essentiel de s’informer sur la traçabilité et la transparence des produits. Les viandes utilisées pour le haché féroce sont testées en laboratoire, garantissant l’absence de toxiques et une sécurité alimentaire optimale. Ce souci du détail s’inscrit dans une démarche proactive, écologique et régénérative : choisir des aliments issus de filières responsables, c’est aussi agir pour la planète et pour les générations futures. Comme le rappelle une citation pleine de sagesse : « Nous, on mangeait tout, des racines au foie… » Ce retour aux sources, loin d’être un simple effet de mode, s’appuie sur des données scientifiques solides. Les études montrent que de petits ajustements alimentaires, comme l’intégration régulière d’abats via des produits moulinés, peuvent remplacer la pilule multivitaminée et révolutionner le bien-être. En conclusion, repenser son assiette, c’est bien plus qu’un acte individuel : c’est une démarche globale, à la fois nutritionnelle, écologique et sociale. Les solutions carences existent, à condition de faire preuve de curiosité et d’ouverture. L’alimentation nutritive, fondée sur la qualité, la diversité et la transparence, reste la meilleure alliée pour préserver sa santé, aujourd’hui comme demain. TL;DR: La carence nutritionnelle n’est ni un mythe, ni réservée au tiers-monde : elle sévit ici, maintenant, et touche enfants, femmes enceintes, sportifs et seniors. Entre sols appauvris, surconsommation d’ultra-transformés, stress chronique et mauvaise qualité alimentaire, il existe des solutions accessibles – mais exiger une meilleure qualité alimentaire devient un devoir collectif.

14 Minutes Read

Jul 20, 2025

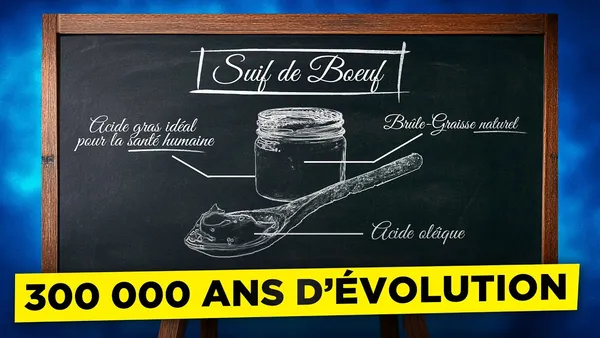

Le Suif de Bœuf : Héritage, Mystère et Santé au Naturel