Il y a des matins où un simple rayon de soleil semble nous souffler à l’oreille que tout n’est qu’une question de perception. Je me rappelle du jour où, contemplant une assiette de tomates, je me suis surpris à douter : et si ce n’était pas la tomate le vrai sujet, mais ce qu’elle évoque en moi ? Étonnant comme quelques pages de Socrate et une observation des choix alimentaires du quotidien peuvent bouleverser nos certitudes… Parfois, la philosophie s’invite au petit-déjeuner, sans prévenir.

Socrate, Platon et l’Expérience : Quand la Connaissance Devient Bouleversement

Lorsqu’on évoque Socrate et Platon, il est difficile d’ignorer leur influence sur notre conception de la connaissance et vérité. Socrate, célèbre pour son « je sais que je ne sais pas », nous invite à l’humilité face à l’immensité du savoir. Mais ce précepte, souvent lu dans les livres, prend une toute autre dimension lorsqu’il est confronté à l’épreuve du réel. La distinction socratique entre savoir théorique et compréhension vécue devient alors un véritable bouleversement intérieur.

Le savoir théorique face à l’expérience vécue

Lire Socrate ou Platon, c’est s’ouvrir à une réflexion profonde sur la nature du savoir. Pourtant, il existe une différence décisive entre savoir par la lecture et savoir par l’expérience personnelle. Platon, dans ses dialogues, insiste sur l’importance de l’expérience vécue pour accéder à la vérité. Il distingue la simple perception de la connaissance véritable, affirmant que seule l’expérience permet de franchir ce cap.

Cette distinction se révèle particulièrement frappante dans les moments de vie qui bouleversent nos certitudes. Par exemple, assister à la deuxième échographie de son enfant transforme radicalement la perception de la parentalité. Ce matin-là, tout le savoir accumulé sur la grossesse, la biologie ou la nutrition s’efface devant l’émotion brute de voir son futur enfant.

Un matin bouleversant : l’échographie comme révélateur

Ce matin exceptionnel, où l’on découvre son bébé à l’échographie, illustre parfaitement la mutation de la connaissance. Tout ce que l’on croyait savoir bascule. La théorie laisse place à une compréhension vécue, profonde, presque indicible. Ce moment n’est pas simplement une information de plus, mais un véritable bouleversement de l’être.

Comme le rappelle la citation :

Plus je sais, plus je me rends compte de ce que je ne sais pas.

Ce constat, si souvent attribué à Socrate, prend ici tout son sens. L’expérience directe, loin de combler notre ignorance, révèle au contraire l’étendue de ce qui nous échappe.

L’humilité face à la complexité de la réalité

Socrate relie la connaissance à la vertu par l’humilité. Reconnaître ses limites n’est pas un aveu de faiblesse, mais une preuve de sagesse. La vie, avec ses surprises et ses bouleversements, enseigne que la réalité est toujours plus complexe qu’on ne l’imagine. Platon, de son côté, souligne que l’accès à la vérité passe par l’expérience et le doute.

La recherche, la lecture, l’introspection sont essentielles, mais elles ne remplacent jamais la force d’un vécu personnel. Ce va-et-vient entre théorie et expérience nourrit une vision du monde en perpétuelle évolution. Les paradigmes changent, les certitudes vacillent, et l’humilité s’impose comme la seule posture tenable face à la complexité grandissante de la réalité.

En définitive, Socrate et Platon nous rappellent que la connaissance n’est jamais figée. Elle se transforme, se remet en question, et s’approfondit à mesure que l’on avance dans la vie. L’expérience vécue, qu’elle soit scientifique, nutritionnelle ou existentielle, demeure la clé pour comprendre la portée réelle de la connaissance et de la vérité.

Le Paradoxe du Choix : Entre Connaissance, Incertitude et Salade de Tomates

Le paradoxe du choix, tel que présenté par Barry Schwartz, s’invite aujourd’hui dans nos assiettes. À l’ère de la complexité de la nutrition, chaque décision alimentaire devient le théâtre d’une réflexion intense, où la science et la biologie des croyances s’entremêlent. Mais pourquoi, alors que nous avons accès à tant d’informations et d’options, ressentons-nous autant d’incertitude, voire d’angoisse, face à une simple salade de tomates ?

Quand la science nourrit l’incertitude

La démarche scientifique, par essence, repose sur le doute. On cherche à comprendre, à accumuler des certitudes, mais la recherche commence toujours par l’aveu de notre ignorance. Ce paradoxe est particulièrement visible en nutrition. Un jour, la tomate est vantée pour ses polyphénols et ses lycopènes, le lendemain, on s’inquiète de ses oxalates. La science avance, mais chaque réponse soulève de nouvelles questions.

C’est là que le paradoxe du choix de Barry Schwartz trouve tout son sens. Plus on a d’options, plus il devient difficile de choisir. Schwartz raconte son expérience avec l’achat d’un jean : après des heures de comparaison, il choisit le modèle « idéal », mais reste envahi par le doute.

Le doute, ce doute de se dire que l’autre avec lequel il avait hésité aurait peut-être été mieux, et en réalité, ça le rend malheureux.

Optimiser ou savourer ? L’exemple du choix alimentaire

Face à la complexité de la nutrition, nombreux sont ceux qui cherchent à tout optimiser : choisir le meilleur aliment, éviter le moindre risque, atteindre la perfection diététique. Mais cette quête peut vite tourner à l’obsession. Chaque repas devient un casse-tête, chaque aliment une source potentielle de culpabilité ou de peur.

La biologie des croyances joue ici un rôle central. Les études montrent que nos croyances sur la nourriture – qu’elles soient positives ou négatives – influencent réellement la façon dont notre corps réagit. L’effet placebo ou nocebo peut potentialiser ou diminuer l’impact d’un aliment sur notre santé. Ainsi, la sérénité ou l’anxiété face à une tomate n’est pas anodine : elle transforme littéralement l’interaction biologique avec la nutrition.

Abondance occidentale vs. simplicité africaine : une question de contexte

Ce paradoxe du choix est accentué par la surabondance occidentale. En Afrique, comme le souligne l’auteur, la simplicité règne. Les choix alimentaires sont limités, et la question des oxalates dans la tomate ne se pose même pas. Là-bas, l’alimentation est vécue sans cette surcharge d’informations et de doutes.

En Occident, au contraire, la profusion d’options rend le choix anxiogène. Chaque décision semble lourde de conséquences, chaque écart perçu comme une faute. Cette complexité de la nutrition, nourrie par la science et les croyances, peut transformer le plaisir de manger en source de stress.

La réalité subjective de la nutrition

Finalement, la tomate n’a pas de propriétés universelles. Ce n’est pas l’aliment en lui-même, mais la relation entre l’aliment et la personne qui le consomme qui fait émerger ses qualités. Comme le jean de Schwartz, la tomate n’est ni bonne ni mauvaise par essence : tout dépend du contexte, de l’expérience, et surtout, de la croyance de celui qui la mange.

Ainsi, la complexité de la nutrition ne se résume pas à une liste d’ingrédients ou à des tableaux de nutriments. Elle est avant tout une question de perception, d’incertitude, et de choix – un choix qui, loin de libérer, intensifie parfois le doute et la frustration.

Le Vivant avant Tout : La Tomate n’existe que dans le Regard de l’Humain

Dans l’univers de la nutrition, il est tentant de considérer les aliments comme des objets dotés de propriétés fixes et universelles. Pourtant, la déconstruction de la notion d’« objet » en nutrition révèle une vérité profonde : rien n’existe en soi, hors du contexte vécu. La tomate, par exemple, n’est pas simplement un fruit rouge rempli d’antioxydants. Elle devient « tomate » seulement dans le regard de l’humain, à travers son expérience vécue et son histoire personnelle. Cette importance de l’expérience vécue façonne notre perception et notre relation à la nourriture.

Pour illustrer ce point, imaginons un instant que des extraterrestres débarquent sur Terre. Face à nos tomates, ils seraient probablement incapables de comprendre ce qui rend ce fruit si précieux à nos yeux. Pour eux, la tomate ne serait qu’un objet parmi d’autres, sans signification particulière. Ce simple exemple montre que la signification d’un aliment n’est jamais universelle : elle dépend du réseau d’influences, de croyances et d’expériences qui relient l’individu au monde vivant.

Cette idée rejoint la philosophie de Socrate et de Platon, qui distinguaient déjà la perception de la connaissance. Platon affirmait que la perception seule ne permettait pas d’accéder à la vérité : il fallait une expérience directe, une immersion dans le vécu. En nutrition, cela signifie que la propriété antioxydante de la tomate, souvent vantée dans les études scientifiques, n’a de sens qu’en relation avec celui qui la mange. La nutrition et la biologie des croyances s’entremêlent ici : ce que l’on croit, ce que l’on ressent et ce que l’on vit influencent l’impact réel d’un aliment sur notre santé.

La recherche montre d’ailleurs que la connaissance contextuelle prévaut sur la connaissance théorique. Un aliment n’a de valeur que replacé dans la vie concrète, dans le quotidien de celui qui le consomme. C’est pourquoi l’expérience de première main est essentielle : sans vécu direct, tout savoir « ex vivo » reste vide. Une tomate, comme une chaise, ne vaut que par le sens qu’on lui attribue. L’objet en lui-même n’existe pas en dehors du réseau de liens qui le relie à l’humain.

Il n’y a pas d’objet à l’extérieur de moi, il n’y a que des liens.

Ce principe s’applique aussi à la façon dont nous faisons des choix alimentaires. Le paradoxe du choix, étudié par Barry Schwartz, montre que trop d’options peuvent brouiller notre capacité à décider. Ce n’est pas la quantité d’objets qui compte, mais la qualité des liens que nous tissons avec eux. En nutrition, cela signifie que l’impact de l’expérience sur la perception est déterminant : ce n’est pas la tomate en soi qui importe, mais la manière dont elle s’inscrit dans notre histoire, nos croyances et notre réseau social.

Finalement, s’intéresser au vivant, c’est reconnaître que tout est relation. Comme dans les films de Miyazaki, où l’innocence et l’engagement pour le bien commun priment sur l’objet, la nutrition prend tout son sens lorsque l’on place le vivant au centre. La tomate, alors, n’existe que dans le regard de l’humain, et c’est cette expérience vécue qui lui donne toute sa valeur.

Cultiver le Lien et l’Innocence : De Nakama au Parentalité Stoïcienne

Dans un monde où l’individualisme prend souvent le dessus, la force d’un réseau de soutien Nakama devient un pilier pour la résilience personnelle et familiale. Le terme « Nakama », emprunté à la culture japonaise, désigne un groupe d’amis ou de compagnons volontaires, unis par des valeurs communes et le désir de s’entraider. Ce modèle illustre parfaitement l’importance des liens humains soutenants dans l’épanouissement de chacun.

L’expérience de ceux qui créent et développent de tels réseaux, comme évoqué dans le témoignage source, montre que l’on peut parfois se perdre dans la passion de la recherche ou du travail, au point de s’isoler. Pourtant, c’est justement en s’ouvrant à l’autre, en invitant famille et amis à partager des moments, que l’on retrouve un équilibre. S’inspirer de personnes admirées, que l’on considère comme des « héros modernes », nourrit l’élévation personnelle. Comme le conseille l’intervenant, il est précieux de s’entourer de personnes que l’on estime meilleures que soi dans certains domaines. Ce choix, loin d’être une faiblesse, devient un moteur d’apprentissage et d’humilité.

Ce soutien mutuel rappelle aussi la philosophie stoïcienne et parentalité : apprendre à accueillir l’incertitude, à accepter l’imperfection, et à voir chaque difficulté comme une occasion de grandir. Les études indiquent que les réseaux de soutien sont essentiels à la résilience personnelle. La philosophie stoïcienne, quant à elle, guide la parentalité moderne en encourageant l’humilité et l’autonomie, surtout dans les moments difficiles. Il ne s’agit pas de viser la perfection, mais d’assumer ses erreurs et de transmettre des valeurs profondes.

L’innocence, telle qu’illustrée dans les films d’animation de Miyazaki, devient alors un moteur d’action. Agir sans calcul, pour le bien commun, c’est retrouver une forme de confiance fondamentale dans la vie et dans les autres. Cette innocence n’est pas naïveté, mais ouverture à l’expérience et à la découverte. Elle invite à agir avec curiosité et à encourager l’expérimentation, que ce soit dans l’éducation ou dans la vie quotidienne.

Être parent, c’est accepter le doute, l’imperfection, et parfois même l’échec. La génération précédente avait tendance à s’excuser pour ses erreurs, à porter le poids de la culpabilité. Pourtant, il est essentiel de croire en l’intelligence des enfants, capables de reconnaître et d’apprendre des erreurs de leurs parents. C’est là que le rôle des parents dans l’éducation prend tout son sens : non pas transmettre un modèle parfait, mais offrir un espace d’apprentissage mutuel, d’humilité et d’autonomie.

Ce que je veux transmettre : curiosité, humilité, autonomie.

La parentalité stoïcienne invite ainsi à rappeler l’humilité et l’autonomie surtout lorsque les défis se présentent, pas seulement lorsque tout va bien. Cette approche, inspirée à la fois par la philosophie et par l’exemple de réseaux de soutien comme Nakama, permet de cultiver des liens sincères et une innocence active, au service du bien commun et de l’épanouissement familial.

Hacks, Doutes et Curiosité : (Presque) Tout est Permis en Nutrition

Dans l’univers de la nutrition moderne, il est tentant de rechercher la recette parfaite, le hack santé hiver qui garantirait une immunité à toute épreuve. Pourtant, à l’image des stoïciens comme Marc Aurèle, il s’agit souvent moins de trouver des certitudes que d’apprendre à naviguer dans l’incertitude. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, pour se rappeler que même empereur, il n’était jamais à l’abri du chaos. Cette pratique d’écriture introspective – un simple pense-bête ou un carnet de bord – devient alors un outil précieux pour garder le cap, surtout quand tout semble vaciller.

En nutrition, la démarche scientifique ressemble à cette quête : il ne s’agit pas d’atteindre la perfection, mais de chercher, d’expérimenter, d’accepter qu’on ne sait pas tout. Le doute n’est pas une faiblesse, mais un moteur. Comme le rappelle la philosophie de Socrate, reconnaître « je sais que je ne sais pas » permet de rester humble et curieux, toujours en mouvement vers de nouvelles découvertes. C’est ce mouvement qui protège des certitudes rigides et des dogmes alimentaires.

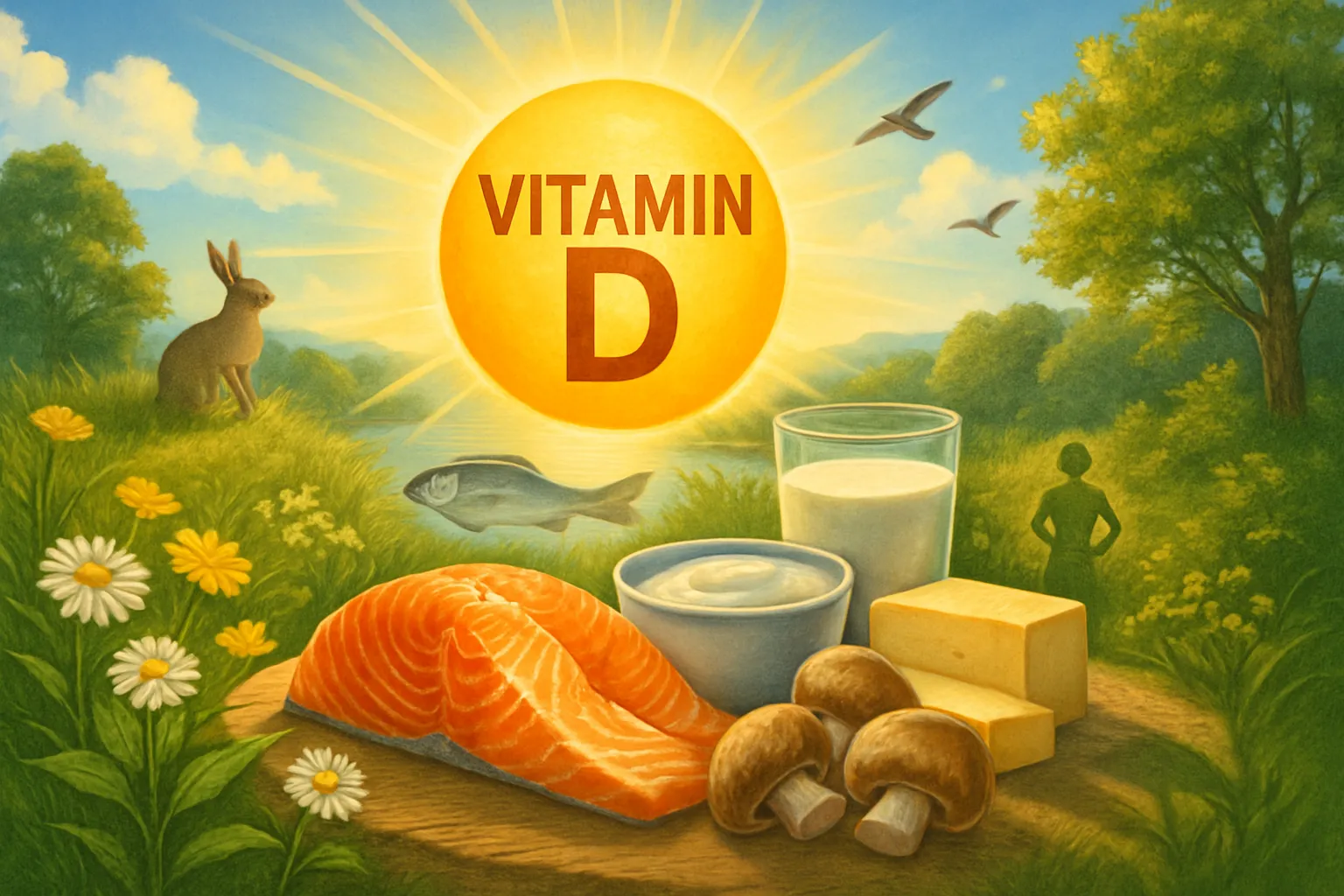

Pourtant, face à la réalité – la famille, les enfants, l’hiver qui approche – on cherche naturellement à protéger ceux qu’on aime. Comment faire alors pour ne pas tomber dans l’excès de contrôle, tout en offrant le meilleur ? Les hacks santé hiver les plus recommandés aujourd’hui s’appuient sur des bases solides : optimiser sa consommation de zinc par des aliments comme les abats ou les huîtres, pratiquer un lavage nasal quotidien à l’aide d’une solution saline, et veiller à un apport suffisant en vitamine D. Ces gestes simples, validés par la recherche, renforcent l’immunité hivernale sans tomber dans la surenchère de compléments ou de régimes miracles.

Mais la nutrition, ce n’est pas seulement une question de molécules ou de protocoles. C’est aussi une affaire d’éducation, de transmission et d’autonomie. Plutôt que d’imposer des règles strictes, il s’agit d’encourager l’expérimentation, de laisser les enfants – et les adultes – tester, ressentir, ajuster. Comme le dit si justement une citation qui résonne ici :

Les parents, c’est souffler dans les voiles, pas imposer une route.

Cette posture, inspirée à la fois par la philosophie stoïcienne et les découvertes en sciences de l’éducation, invite à guider sans contraindre. L’écriture introspective peut alors devenir un allié pour chacun, adulte ou enfant, afin de mieux comprendre ses besoins, ses réactions, ses envies. Elle favorise l’autonomie, la réflexion, et permet de s’approprier les conseils santé sans les subir.

Finalement, la nutrition n’est ni une science exacte ni une religion. Elle se construit dans l’humilité, le doute, la curiosité. Accepter de ne pas tout savoir, c’est ouvrir la porte à l’apprentissage continu, à l’adaptation, à la résilience. En hiver comme en toute saison, ce sont ces qualités qui permettent de traverser les tempêtes, bien plus que la quête illusoire de la perfection. Et si, au fond, (presque) tout était permis en nutrition, tant que l’on avance avec conscience, ouverture et bienveillance ?

TL;DR: S’inspirer de Socrate pour ne jamais cesser de questionner, jongler avec le paradoxe du choix, replacer nos croyances alimentaires dans l’expérience, et cultiver l’innocence pour grandir en famille et en tribu – voilà le fil conducteur d’une vie authentique.